432 Hz – wichtige Begriffe ist eine Sammlung von immer mal in der 432 Hz Szene auftauchenden Stichwörtern, aber auch aus anderen Bereichen.

Anthroposophie

Anthroposophie – wörtlich aus dem Griechischen: „Weisheit vom Menschen“ – ist in den Worten ihres Begründers Rudolf Steiner (1861-1925) „Bewusstsein des eigenen Menschentums“ und ein spirituell orientierter Erkenntnisweg. Sie versteht sich als Anregung zur Entwicklung des Individuums und zur Neugestaltung von Lebens- und Kulturverhältnissen und nicht als System oder Lehre. Anthrowiki

Chladnische Klangfiguren

Chladnische Klangfiguren sind Muster, die auf einer mit Sand bestreuten dünnen Platte (am besten aus Metall) entstehen, wenn diese in Schwingungen versetzt wird. Dieses geschieht, indem die Platte an einer Kante mit einem Geigenbogen bestrichen oder einer schwingenden Stimmgabel berührt wird.

Infolge von Eigenresonanzen beginnt die Platte mit einer ihrer Moden zu schwingen. Der Sand wird beim Tönen der Platte von den vibrierenden Partien regelrecht weggeschleudert und wandert zu den Stellen, an denen keine oder schwächere Schwingung auftritt. Auf diese Weise werden die Knotenlinien stehender Wellen sichtbar, die sich auf der Platte ausbilden.

Wikipedia

Cent

Die Einheit die am häufigsten verwendet wird, um Intervalle zu messen, wird Cent genannt, von Lateinisch centum, das bedeutet „hundert“.

Die Einheit steht für ein Hundertstel des gleichstufigen Halbtons.

Mit anderen Worten, eine Oktave besteht aus 1200 Cent.

Chakra

Die Chakren sind eine Reihe von rotierenden, feinstofflichen Energiewirbeln an der Vorder- und Rückseite des Körpers. Sie befinden sich entlang eines zentralen Energiekanals, wobei jedes Chakra den physischen Körper durchdringt und ihn mit den feinstofflichen Körpern (der Aura) des Menschen verbindet……………………mehr lesen

Devachan

Als Devachan wird in Anlehnung an die indisch-theosophische Terminologie das Geisterland (eng. spiritland), die geistige Welt im engeren Sinn, bezeichnet.

„Deva heißt Gott und Chan heißt Gebiet, Wohnung; Devachan bedeutet also Gottesgebiet. Insofern der Mensch ein geistiges Wesen ist, hat er Anteil an der geistigen Welt.“ (GA 94, S. 134)

Dialektik

Ich zitiere aus Philolex.de

(eine ganz erstaunliche Webpräsenz, aber Design-mäßig nicht mehr so auf der Höhe der Zeit)

„Der Begriff Dialektik taucht erstmals bei Platon auf. Bei ihm und bei seinem Lehrer Sokrates war Dialektik – im damaligen Wortsinne – »Gesprächskunst«. Durch Rede und Gegenrede – also Widerspruch! – wollte man der Wahrheit auf die Spur kommen. Und da die Dialektik Wahrheit sucht, wird sie für Platon zur Wissenschaft von dem wahrhaft Seienden, von den Ideen.

Platon wollte nicht bei den Widersprüchen stehen bleiben wie die Sophisten, die glaubten, jede auch die widersprechendsten Auffassungen beweisen zu können. Ein solches Vorgehen nannte Platon Eristik.

Bei Aristoteles hat die Dialektik mit den Fragen zu tun, bei denen es widersprüchliche Positionen gibt. Durch Einbeziehung allgemeiner Gesichtspunkte (»topoi«) und der Meinung von Autoritäten werden diese zu beantworten versucht. Diese Topik stand im Gegensatz zur Analytik, also Logik.

Cusanus unterschied zwischen dem Verstand, dessen Hauptaufgabe das Auseinanderhalten von Gegensätzen sei, und der Vernunft, die die Gegensätze auf höherer Ebene zusammenführe. Gott sei das absolut Unendliche, indem alle Gegensätze zusammenfielen.

Böhme meinte, es gebe einen sich durch alles Sein und durch alles Denken hindurchziehenden Widerspruch, ohne den es nichts gäbe. Dieser Widerspruch sei die innerste Triebkraft der Welt.

Bei Kant bekommt Dialektik eine negative Bedeutung. Für ihn ist sie »Logik des Scheins«. Wenn die Vernunft ohne Zuhilfenahme der Anschauungen versucht, Fragen zu klären, gerate sie in Antinomien.

Der bedeutendste dialektische Philosoph ist Hegel. Sein Anliegen ist es, diese Antinomien dialektisch aufzuheben, die Widersprüche in einer höheren Ganzheit zu vereinen. Bei ihm wird die Dialektik darüber hinaus zu der universellen Art, wie der »Weltgeist« und damit die Welt und das menschliche Denken sich entfaltet. Dialektik ist nicht nur eine Sache des Denkens, sondern des Seins, das mit dem Denken bzw. der Vernunft gleichgesetzt wird.

Marx und Engels waren ursprünglich Hegelianer und stark durch dessen dialektisches Denken beeinflusst. Sie erheben den Anspruch, Hegel »vom Kopf auf die Füße gestellt zu haben«. Nicht der Geist sei das Primäre, sondern die Materie, die materielle Welt. Diese bewege und entfalte sich dialektisch ( Dialektischer Materialismus). Und im Anschluss daran bzw. dadurch verursacht unser Denken. Gegensätze werden bei Marx nicht wie bei Hegel in einer höheren Einheit versöhnt, sondern sie werden zur Triebkraft der Entwicklung, zur Durchsetzung von Neuem, Höherem in der materiellen Welt.

Im 20. Jahrhundert hat Adorno eine »Negative Dialektik« entwickelt, in der nicht mehr wie bei Hegel die Widersprüche auf höherer Ebene versöhnt werden, sondern wo sie unversöhnlich bestehen bleiben.

Die Dialektik ist in der philosophischen Welt sehr umstritten. Es gibt unter den berühmten Philosophen sowohl solche, die die Dialektik hoch schätzen – zum Beispiel Adorno –, wie solche, die die Dialektik schroff ablehnen – zum Beispiel Popper.

Wenn heutzutage in der Philosophie von Dialektik die Rede ist, dann ist damit fast immer die auf Hegel, Marx und Engels – und damit letztlich die auf Heraklit – zurückgehende Dialektik gemeint. Der antike griechische Philosoph Heraklit war der erste große dialektische Denker, der noch vor Platon und Aristoteles wirkte. Obwohl nur Fragmente seiner Schriften erhalten sind, ist in dem wenigen, was wir von ihm kennen, der Kern dessen enthalten, was heutzutage mehrheitlich unter Dialektik verstanden wird. Folgende vier Punkte sind grundlegend:

Die starren Gegensätze zwischen Ja und Nein, zwischen Sein und Nichtsein, zwischen entweder so oder so etc. sind Täuschungen einer nur logischen Denkweise. Es kommt immer darauf an, von welcher Basis aus bzw. innerhalb welchen Bezugsrahmens man ein Urteil fällt. Die zweiwertige Logik ist im praktischen Leben unverzichtbar, aber sie allein reicht nicht aus, um die Welt zu verstehen.

Alle Gegensatzpaare sind untrennbar. Jeder Pol eines Gegensatzes hat nur einen Sinn oder nur eine Existenz, weil es den entgegengesetzten Pol gibt. Jede Erscheinung (?) ist je nach Betrachtung sowohl dem einen, wie dem anderen Pol zurechenbar.

Alles in der Welt (der Erlebnis- oder Erscheinungswelt, ob es für das Sein schlechthin zutrifft, halte ich für unerkennbar) bewegt, verändert sich. Jede Ruhe ist relativ, vorübergehend. Alles entsteht und vergeht. In dieser Bewegung schlagen die Gegensätze ständig ineinander um.

Es bewegt sich nur dort etwas, wo ein Gegensatz, ein Widerspruch vorhanden ist.“

Duodezimenreihe

Als Duodezime (v. lat. duodecimus: „der zwölfte“) bezeichnet man in der Musik die zwölfte Tonstufe einer diatonischen, heptatonischen Tonleiter sowie das entsprechende Intervall, das sich aus Oktave und Quinte zusammensetzt und damit zwölf Tonstufen umspannt, z. B. c–g‘. Die (reine) Duodezime umfasst neunzehn Halbtöne.

Die Töne der Duodezimenreihe sind in den bis ins Unendliche verlaufenden Ober- und Untertonreihen eines Grundtones enthalten. Jeder nächstfolgende Duodezimenton erscheint immer um eine Oktave plus eine Quint = eine Duodezime von einem Vorgänger entfernt. Die Duodezimentöne stehen immer im Schwingungsverhältnis 3:1.

Maria Renold: „Von Intervallen Tonleitern Tönen und dem Kammerton c=128 HZ – Seite 31/32

Die (reine) Duodezime umfasst neunzehn Halbtöne.

Jeweils sieben aufeinanderfolgende Töne aus eine Reihe von 35 Quintentönen ergeben die pythagoreischen Stufenintervalle einer vollständigen diatonischen Tonleiter (Diatonische Intervalle sind solche, die in einer diatonischen Tonleiter leitereigen enthalten sind. Im Einzelnen sind dies: reine Prime, Quarte, Quinte und Oktave, kleine und große Sekunde, Terz, Sexte und Septime).

Beispiel:

C2 = 128 HZ – Oktave von C2 = C3 = 256 HZ – Quinte von Oktave von C3 = G3 = 384 HZ

Verhältnis von 3 : 1 (384 : 128)

———————————————–

D2 = 144 HZ – Oktave von D2 = D3 = 288 HZ – Quinte von Oktave von D3 = A3= 432 HZ

Verhältnis von 3 : 1 (432 : 144)

———————————————-

E2 = 162 HZ – Oktave von E2 = 324 HZ – Quinte von Oktave von E3 = B3 = 486 HZ

Verhältnis von 3 : 1 (486: 162)

———————————————-

F2 = 170.6666666666667 HZ – Oktave von F2 = 341.3333333333333 HZ – Quinte von Oktave von F2 =C4 = 512 HZ

Verhältnis von 3 : 1

(512 : 170.6666666666667 )

Hier stimmt es nicht ganz: eigentlich ist es ein Verhältnis von 2.9999999999999 : 1

——————————————–

G2 = 192 HZ – Oktave von G2 = G3 = 384 HZ – Quinte von Oktave von G3 = D4 = 576 HZ

Verhältnis von 3 : 1 (576 : 193)

——————————————-

A2 = 216 HZ – Oktave von A2 = A3 = 432 HZ – Quinte von Oktave von A3 = E4 = 648 HZ

Verhältnis von 3 : 1 ( 648 : 216)

——————————————

B2 = 243 HZ – Oktave von B2 = B3 = 486 HZ – Quinte von Oktave von B3 = Gb4 =729 HZ

Verhältnis von 3 : 1 (729 : 243)

——————————————-

Formant

Formant von lateinisch formare = formen (eines Vokals): Damit bezeichnet man in der Akustik und Phonetik die Konzentration akustischer Energie in einem fixen (unveränderlichen) Frequenzbereich (Hz), unabhängig von der Frequenz des erzeugten Grundtons. Aufgrund der Resonanz- und Interferenzeigenschaften eines Resonanzkörpers (Artikulationsraums) werden diese Frequenzbereiche gegenüber den übrigen verstärkt oder andere gedämpft worauf die Formanten als Energiespitzen übrigbleiben.

Die Lage und Ausprägung der Formanten prägen maßgeblich die Klangfarbe (Timbre) eines Musikinstruments oder einer Stimme. Durch sie lassen sich Stimmen und auch Musikinstrumente voneinander unterscheiden.

| Praktische Pegelanhebungen | ||

|---|---|---|

| Hohe Amplitude bei | Klangempfindung | Bemerkung |

| 200 bis 400 Hz | sonor | 1. Formant u |

| 400 bis 600 Hz | voll | 1. Formant o |

| 800 bis 1200 Hz | markant | 1. Formant a |

| 1200 bis 1800 Hz | näselnd | 2. Formant ü |

| 1800 bis 2600 Hz | hell | 2. Formant e |

| 2600 bis 4000 Hz | brillant | 2. Formant i |

| 8000 Hz | spitz | diffuse „Höhen“ |

| über 10000 Hz |

Gleichstufige Schwingung

Gleichstufige Stimmung (oder gleichschwebende Stimmung) ist die Bezeichnung für ein Stimmungssystem, das eine Oktave in zwölf gleich große Halbtonschritte von 100 Cent unterteilt.

Die gleichstufige Stimmung ist die in unserem Kulturkreis derzeit am meisten verbreitetste.

In der gleichstufigen Stimmung haben alle gleichen Intervalle dieselben Frequenzverhältnisse: Außer durch ihre Tonhöhe unterscheiden sich gleiche Intervalle in nichts. Deswegen heißt diese Stimmung „gleichstufig“. Der Vorteil dieser Stimmung ist die vielseitige Verwendbarkeit aller Akkorde gleichermaßen.

Es handelt sich bei der gleichstufigen Stimmung letztlich um eine Art Kompromiss, der versucht viele verschiedene Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen.

Wikipedia

Gleichstufige Schwingung – Kammerton A4 = 440 Hz

| Note | Frequency (Hz) |

|---|---|

| C0 | 16.35 |

| C#0/Db0 | 17.32 |

| D0 | 18.35 |

| D#0/Eb0 | 19.45 |

| E0 | 20.60 |

| F0 | 21.83 |

| F#0/Gb0 | 23.12 |

| G0 | 24.50 |

| G#0/Ab0 | 25.96 |

| A0 | 27.50 |

| A#0/Bb0 | 29.14 |

| B0 | 30.87 |

| C1 | 32.70 |

| C#1/Db1 | 34.65 |

| D1 | 36.71 |

| D#1/Eb1 | 38.89 |

| E1 | 41.20 |

| F1 | 43.65 |

| F#1/Gb1 | 46.25 |

| G1 | 49.00 |

| G#1/Ab1 | 51.91 |

| A1 | 55.00 |

| A#1/Bb1 | 58.27 |

| B1 | 61.74 |

| C2 | 65.41 |

| C#2/Db2 | 69.30 |

| D2 | 73.42 |

| D#2/Eb2 | 77.78 |

| E2 | 82.41 |

| F2 | 87.31 |

| F#2/Gb2 | 92.50 |

| G2 | 98.00 |

| G#2/Ab2 | 103.83 |

| A2 | 110.00 |

| A#2/Bb2 | 116.54 |

| B2 | 123.47 |

| C3 | 130.81 |

| C#3/Db3 | 138.59 |

| D3 | 146.83 |

| D#3/Eb3 | 155.56 |

| E3 | 164.81 |

| F3 | 174.61 |

| F#3/Gb3 | 185.00 |

| G3 | 196.00 |

| G#3/Ab3 | 207.65 |

| A3 | 220.00 |

| A#3/Bb3 | 233.08 |

| B3 | 246.94 |

| C4 | 261.63 |

| C#4/Db4 | 277.18 |

| D4 | 293.66 |

| D#4/Eb4 | 311.13 |

| E4 | 329.63 |

| F4 | 349.23 |

| F#4/Gb4 | 369.99 |

| G4 | 392.00 |

| G#4/Ab4 | 415.30 |

| A4 | 440.00 |

| A#4/Bb4 | 466.16 |

| B4 | 493.88 |

| C5 | 523.25 |

| C#5/Db5 | 554.37 |

| D5 | 587.33 |

| D#5/Eb5 | 622.25 |

| E5 | 659.25 |

| F5 | 698.46 |

| F#5/Gb5 | 739.99 |

| G5 | 783.99 |

| G#5/Ab5 | 830.61 |

| A5 | 880.00 |

| A#5/Bb5 | 932.33 |

| B5 | 987.77 |

| C6 | 1046.50 |

| C#6/Db6 | 1108.73 |

| D6 | 1174.66 |

| D#6/Eb6 | 1244.51 |

| E6 | 1318.51 |

| F6 | 1396.91 |

| F#6/Gb6 | 1479.98 |

| G6 | 1567.98 |

| G#6/Ab6 | 1661.22 |

| A6 | 1760.00 |

| A#6/Bb6 | 1864.66 |

| B6 | 1975.53 |

| C7 | 2093.00 |

| C#7/Db7 | 2217.46 |

| D7 | 2349.32 |

| D#7/Eb7 | 2489.02 |

| E7 | 2637.02 |

| F7 | 2793.83 |

| F#7/Gb7 | 2959.96 |

| G7 | 3135.96 |

| G#7/Ab7 | 3322.44 |

| A7 | 3520.00 |

| A#7/Bb7 | 3729.31 |

| B7 | 3951.07 |

| C8 | 4186.01 |

| C#8/Db8 | 4434.92 |

| D8 | 4698.63 |

| D#8/Eb8 | 4978.03 |

| E8 | 5274.04 |

| F8 | 5587.65 |

| F#8/Gb8 | 5919.91 |

| G8 | 6271.93 |

| G#8/Ab8 | 6644.88 |

| A8 | 7040.00 |

| A#8/Bb8 | 7458.62 |

| B8 | 7902.13 |

| C9 | 8372.02 |

| C#9/Db9 | 8869.84 |

| D9 | 9397.27 |

| D#9/Eb9 | 9956.06 |

| E9 | 10548.08 |

| F9 | 11175.30 |

| F#9/Gb9 | 11839.82 |

| G9 | 12543.85 |

| G#9/Ab9 | 13289.75 |

| A9 | 14080 |

| A#9/Bb9 | 14917.24 |

| B9 | 15804.27 |

siehe Skalen mit 432 Hz -Bezug

Gnosis

Kurt Rudolph (1990) entwirft fünf Wesensmerkmale, um die Gnosis zu ordnen bzw. charakterisieren:

- Dualismus, es besteht ein Gegensatz zwischen Gut und Böse, und es gibt einen transzendenten, verborgenen Gott und einen niederen Schöpfergott (Demiurg)

- Kosmogonie, auch im Ergebnis werden Dualitäten beschrieben, Licht und Finsternis, Geist und Fleisch; das Böse war von Anfang an in der Schöpfung vorhanden

- Soteriologie, eine Erlösung wird in der Gnosis über den Weg der Erkenntnis des dualistischen Charakters der Welt beschritten.

- Eschatologie, Ziel des Gläubigen ist es, sich in den Ort des Guten hinein zu bewegen, das Primat der spirituellen Dimension in der eigenen Existenz zu erkennen

- Gemeinde und Kult

Zu den zentralen Inhalten der Gnosis gehören die folgenden Thesen:

- Es gibt einen vollkommenen allumfassenden Gott.

- Durch einen eigenmächtigen bzw. selbstbezogenen Akt in den Äonen tritt ein unvollkommener Gott ins Dasein. Dieser wird Demiurg oder Schöpfergott genannt, weil er seinerseits eigenmächtig das materielle All erschafft.

- Der Demiurg wird in vielen gnostischen Schriften mit JHWH identifiziert, dem Gott des Tanach, des Alten Testaments der Bibel.

- Daher gehen die Gnostiker davon aus, dass Jesus von Nazareth nicht der Sohn des Gottes der Juden ist, sondern – als eine Inkarnation des Christus – das Kind der vollkommenen Gottheit, also geistig verstanden, nicht etwa körperlich (Christologie).

- Ebenfalls erschafft der Demiurg den Menschen und verbringt diesen in immer dichtere Materie.

- Die Schöpfung (und der Mensch) tragen jedoch grundsätzlich das Prinzip der ursprünglichen vollkommenen Gottheit in sich, von dem sie nicht zu trennen sind.

- Einige gnostische Strömungen sehen die materielle Welt inklusive menschlichem Körper als „böse“ an, andere legen den Schwerpunkt auf das innewohnende geistige Prinzip, das den Rückweg zur geistigen Vollkommenheit respektive Einheit ermöglicht.

- Das innewohnende geistige Prinzip, auch Pneuma, Funke oder Samenkorn genannt, muss dem Menschen in Abgrenzung zur Psyche bewusst werden, um die Verhaftungen an die materielle Welt erkennen und lösen zu können.

Eine übersichtliche Zusammenfassung des gnostischen Weltbildes findet sich im Artikel über das Apokryphon des Johannes. Dies kann keineswegs für die gesamte „Gnosis“ verallgemeinert werden, trifft aber zumindest auf eine (oder mehrere) ihrer größeren Strömungen zu (sethianische Gnosis / Barbelognosis).

Hertz

Das ist unsere Maßeineinheit, damit vermessen wir unsere Musik.

432 HZ sind demnach 432 Schwingungen in der Sekunde.

1 Hertz bedeutet eine Schwingung in der Sekunde.

High Resolution Audio

High-Resolution Audio bezeichnet zahlreiche digitale Prozesse und Formate, die die Kodierung und Wiedergabe von Musik bei höheren Abtastraten als bei herkömmlichen Standards von CDs ermöglichen.

Format WAV 48 Khz 24 Bit.

48 Khz bedeutet: Sample Frequenz von 48 kHz (48000 Hz) = 48000 Samples pro Sekunde

Während die Sample Frequenz den Zeitfaktor betrachtet, repräsentiert die Bittiefe die Auflösung des einzelnen Samples. Eine Auflösung von 16 Bit bedeutet 65.536 mögliche Stufen (2hoch16). Mit jedem Bit verdoppelt sich die Auflösung, sodass bei 24 Bit 16.777.216 mögliche Stufen zur Verfügung stehen.

Wichtiger, als die Abtastrate, z.B. 48 Khz, ist der Dynamikumfang, der bei PCM durch die Wortbreite beschrieben wird. Sie gibt an, wie viele Lautstärkeabstufungen digital kodiert werden können. Während man eine Steigerung der Sample-Rate von 48 kHz auf 96 kHz aufgrund des geringen Frequenzanteils im oberen Bereich des Spektrum kaum wahrnehmen kann, ist eine Erweiterung der Sample-Breite von 16 auf 24 Bit für das Ohr deutlich hörbar.

Intervall

Ein Intervall beschreibt in der Musiktheorie den Abstand zwischen zwei gleichzeitig oder nacheinander erklingenden Tönen einer Tonleiter.

Physikalisch wird ein Intervall durch das Verhältnis (Proportion) zweier Frequenzen definiert.

Je enger die zwei Töne zusammenliegen, desto dissonanter klingt das Intervall zwischen ihnen. In der traditionellen europäischen Musik gelten große und kleine Sekunden sowie große und kleine Septimen als dissonante Intervalle. Große und kleine Terzen, Quinten, große und kleine Sexten sowie Oktaven gelten als konsonante Intervalle. Die Quarte nimmt eine Sonderstellung ein, je nachdem an welcher Position sie sich innerhalb eines Akkordes befindet.

Einige wichtige Intervalle sind durch die Naturtonreihe gegeben, insbesondere die fünf Intervalle Prime, Oktave, Quinte, Quarte und große Terz. Das größte dieser Intervalle, die Oktave, liegt allen historisch entstandenen Tonsystemen zugrunde.

Intervalle entsprechen bestimmten Quotienten (Verhältnissen, Proportionen): ursprünglich Saitenlängen-Verhältnissen, allgemein Frequenz-Verhältnissen.

Jahreston der Erde

Der Autor des Begriffes ist Hans Cousto.

In seiner Systematik ist der Jahreston Cis mit 136,10 Hz die 32. Oktave des Erdenjahres.

Kammerton

Wenn mehrere Instrumente zusammenspielen, dann brauchen wir einen gemeinsamen Bezug. Dann spielt z.B. jedes Instrument den Ton A4 und der Spieler hört, ob der Ton einem Leitton (Stimmgabel, Stimmgerät usw.) entspricht.

Synonyme: Hauptstimmung, Master Tune, Concert Pitch

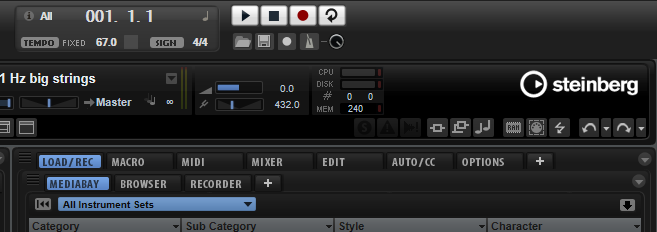

Hier sieht man beim HALion Sampler den Kammerton auf 432.0 HZ eingestellt.

Erläuterungen zum Kammerton

Symposium 432 Hz von Magnus Schlichtig

Darin wird der anthroposophische Bezug des Themas 432 Hz exzellent erläutert.

Den folgenden Text habe ich im Netz aufgetrieben, in einem Thread Stimmtonhöhe in Alter Musik – Harfenforum vom 28.April 2013.

Den Autor konnte ich nicht erreichen, um ihn um Erlaubnis zu bitten, seinen Beitrag hier einzubringen.

Er ist richtig gut, hier ist er:

Hallo,

Ich schreib mal was zum Thema Stimmtöne in der Musikgeschichte seit 1500. Längst nicht vollständig, aber kann man gerne ergänzen:

Stimmtonhöhe in Alter Musik

Unser heutiger Stimmton von a = 440 Hertz ist eine relativ neue Errungenschaft. Er wurde auf einer Stimmtonkonferenz 1939 festgelegt. Die Rundfunkorchester gingen wegen angeblicher Interferenzen bei der Mittel- und Kurzwellenübertragung in den 50er bis 70er Jahren des 20. Jahrhunderts auf 445 – 446 Hz hoch. Seit den Zeiten von UKW und Digitalradio ist das kein Thema mehr, und die Kulturorchester (und mit Ihnen Opernhäuser, Musikhochschulen, Musikschulen, Konzertsäle, Kirchen usw.) pendelten sich auf 442 – 443 Hz ein.

Vor 1939 war vielerorts a = 435 üblich. Viele Harmonium-Instrumente aus der Zeit künden noch heute davon… Angeblich versuchte Verdi, Aufführungen seiner Opern an Häusern zu verhindern, die höher als 435 einstimmten. Der Stimmton 435 hat sich im 19. Jahrhundert nach und nach etabliert. Doch jetzt mal der Reihe nach:

Hoch-Renaissance:

Bis zum Jahr 1600 ist die Frage der Stimmtonhöhe extrem unübersichtlich, da sie regional sehr unterschiedlich gehandhabt wurde. Man ging sehr pragmatisch und undogmatisch vor: Die Streichinstrumente sah man als sehr flexibel an (die Instrumentalisten mussten halt selber wissen, wo die Saiten-Reiß-Grenze liegt), Posaunen und (Zug-) Trompeter konnten chromatisch transponieren, Zinkenisten und Holzbläser hatten in der Regel mehrere Instrumente in allen möglichen Stimmungen dabei. Sänger sangen gerne tief, und man hatte in der Notation ein spezielles Schlüsselungssystem (Chiavetten), das eine „eher tiefe“ Lage anzeigte, abweichend von der Normschlüsselung, die eine hohe Stimmung (wenn überhaupt, dann am Orgelstimmton als einer festen Größe orientiert) anzeigte. Orgeln wurden im Zweifel eher hoch gestimmt, das machte sie etwas billiger (weniger Material) in der Herstellung. Der Unterschied zwischen dem „Cornettenton“ (hoch) und dem damaligen (!!!) Chorton (tief) betrug in der Regel eine kleine oder große Terz, manchmal (insbesondere bei Instrumentenmitwirkung) eine Quarte, laut Praetorius in Italien bis zu einer Quinte. Die Orgeln waren recht unterschiedlich, zum größten Teil lag das a mindestens einen Halbton höher als unser heutiges, also ab 465 Hz aufwärts.

Frühbarock:

Mit der Generalbasszeit etablierten sich immerhin regional einigermaßen einheitliche Stimmtöne. In Venedig und im deutschen Sprachraum etwa bei ca. a = 465-476 Hz (also gut einem Halbton höher als heute), in Rom und Florenz bei ca. 435, in Neapel noch tiefer. In Frankreich kam es im Laufe des 17. Jahrhunderts zu der Herausbildung eines Stimmtons von 392 Hz (also 1 Ganzton unter unserem heutigen a).

Die Tradition der Transponierung bei Chiavettennotation hielt sich witzigerweise noch eine Zeitlang. So notierte z. B. Heinrich Schütz seine „Musicalischen Exequien“ im Jahr 1636 für den Chor in Chiavetten in a-moll, für das Continuo aber in e-moll. Der Chor musste also nach alter Sitte transponieren.

Hoch-und Spätbarock:

Nach 1700 wurde der Klang französischer Instrumente in Deutschland beliebt (also die „Hautbois“ = Oboe statt der Schalmey, die „Flûte traversière“ = Querflöte statt der Blockflöte und das „Basson“ = Fagott statt dem Dulzian). Die Stimmtonhöhen zwischen Deutschland und Frankreich lagen aber eine kleine Terz auseinander (s.o.). Um die tiefen französischen Instrumente integrieren zu können, schrieb man gelegentlich in mehreren Tonarten gleichzeitig: Manches Werk aus dieser Zeit hat daher Fagottstimmen oder Oboenstimmen in B-Dur, während alle übrigen Instrumente in G-Dur spielten. Dies war natürlich keine nachhaltige Lösung. Man baute schließlich die französischen Instrumente etwas kleiner nach und verlegte ab ca. 1715 den Stimmton einen Ganzton nach unten, d. h. in Lepzig beispielsweise von 470 Hz (etwas höher als unser b‘ ) nach 421 Hz (etwas höher als unser as‘). Die Saiteninstrumente wurden entsprechend umbesaitet / umgestimmt. Nicht umrüsten konnte man die Orgeln (zu aufwändig) und Trompeten (Metall war wahnsinnig teuer). So ließ man die Orgeln weiterhin transponieren (alle Weimarer und Leipziger Bachkantaten haben Orgelstimmen, die einen Ganzton tiefer stehen als der Rest) und die Trompeten widmete man um: Aus C-Trompeten wurden D-Trompeten (daher der große Anteil D-Trompetenliteratur im Barock). Man spricht jetzt vom Chorton (der jetzt der hohe ist!) bei den Orgeln und dem Kammerton bei den übrigen Instrumenten.

[Anmerkung: Als im 20. Jahrhundert die Historische Aufführungspraxis aufkam, stimmten die meisten Ensembles aus pragmatischen Gründen nicht den für Bachs Musik richtigen Leipziger Kammerton 421 Hz, sondern die nahegelegenen 415 Hz, die praktischerweise genau einen Halbton unter unserem heutigen Kammerton liegen. Ein Pragmatismus, der sich z. B. aus dem Verschiebemechanismus an Orgeln und Cembali erklärt. Daraus ergab sich die weit verbreitete Assoziation: „Alte Musik = ein Halbton tiefer“.]

Klassik und Romantik:

Wahrscheinlich aufgrund des Einflusses italienischer Musiker nach 1750 v.a. in Wien und München stieg der Kammerton im deutschen Sprachraum auf ca. 430 Hz (Mozart-Zeit), und mit der Höher-Schneller-Weiter-Ästhetik der Industrialisierung im 19. Jahrhundert allmählich auf 435 und darüber hinaus.

Kirchentonleitern

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ionisch | do | re | mi | fa | so | la | ti | do | Heute: Dur |

| Dorisch | re | mi | fa | so | la | ti | do | re | |

| Phrygisch | mi | fa | so | la | ti | do | re | mi | |

| Lydisch | fa | so | la | ti | do | re | mi | fa | |

| Mixolydisch | so | la | ti | do | re | mi | fa | so | |

| Aeolisch | la | ti | do | re | mi | fa | so | la | Heute: Moll |

| Lokrisch | ti | do | re | mi | fa | so | la | ti | |

Klang

In Anlehnung an die Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik (1863) von Hermann von Helmholtz

Der erste und Hauptunterschied verschiedenen Schalls, den unser Ohr auffindet, ist der Unterschied zwischen Geräuschen und musikalischen Klängen. Das Sausen, Heulen und Zischen des Windes, das Plätschern des Wassers sind Beispiele der ersten Art, die Klänge sämtlicher musikalischen Instrumente Beispiele der zweiten Art des Schalls. Zwar können Geräusche und Klänge in mannigfach wechselnden Verhältnissen sich vermischen und durch Zwischenstufen in einander übergehen, ihre Extreme sind aber weit von einander getrennt.

Das normale und gewöhnliche Erregungsmittel für das menschliche Ohr sind Erschütterungen der umgebenden Luftmasse. Die unregelmäßig wechselnde Empfindung des Ohrs bei den Geräuschen lässt uns schließen, dass bei diesen auch die Erschütterung der Luft eine unregelmäßig sich verändernde Art der Bewegung sein müsse, dass den musikalischen Klängen dagegen eine regelmäßige in gleich-massiger Weise andauernde Bewegung der Luft zu Grunde liege, welche wiederum erregt sein muss durch eine ebenso regelmäßige Bewegung des ursprünglich tönenden Körpers, dessen Stöße die Luft dem Ohre zuleitet.

Die Art solcher regelmäßiger Bewegungen sind Schwingungen, d. h. hin- und hergehende Bewegungen der tönenden Körper, und diese Schwingungen müssen regelmäßig periodisch sein. Unter einer periodischen Bewegung verstehen wir eine solche, welche nach genau gleichen Zeitabschnitten immer in genau derselben Weise wiederkehrt. Die Länge der gleichen Zeitabschnitte, welche zwischen einer und der nächsten Wiederholung der gleichen Bewegung verfließen, nennen wir die Schwingungsdauer oder die Periode der Bewegung.

Die Empfindung eines Klanges wird durch schnelle periodische Bewegungen der tönenden Körper hervorgebracht, die eines Geräusches durch nicht periodische Bewegungen.

Der Klang breitet sich nach allen Seiten kugelförmig aus.

Klänge können sich unterscheiden:

1. durch ihre Stärke,

2. durch ihre Tonhöhe,

3. durch ihre Klangfarbe.

Was zunächst die Stärke der Klänge betrifft, so ist es leicht zu erkennen, dass diese mit der Breite (Amplitude) der Schwingungen des tönenden Körpers wächst und abnimmt. Wenn wir eine Saite anschlagen, sind ihre Schwingungen anfangs ausgiebig genug, dass wir sie sehen können; dem entsprechend ist ihr Ton anfangs am stärksten. Dann werden die sichtbaren Schwingungen immer kleiner und kleiner; in demselben Maße nimmt die Stärke des Tons ab. Dieselbe Beobachtung können wir an gestrichenen Saiten, den Zungen der Zungenpfeifen und vielen anderen tönenden Körpern machen. Die gleiche Folgerung müssen wir aus der Tatsache ziehen, dass die Stärke des Klanges abnimmt, wenn wir uns im Freien von dem tönenden Körper entfernen, während sich weder Tonhöhe noch Klangfarbe verändern. Mit der Entfernung ändert sich aber an den Luftwellen nur die Schwingungsamplitude der einzelnen Luftteilchen.

Der zweite wesentliche Unterschied verschiedener Klänge beruht in ihrer Tonhöhe. Wir wissen schon aus der täglichen Erfahrung, dass Töne gleicher Tonhöhe von den verschiedensten Instrumenten mittels der verschiedensten mechanischen Vorgänge und in der verschiedensten Stärke erzeugt werden können. Die Luftbewegungen, welche hierbei entstehen, müssen alle periodisch sein, sonst erregen sie nicht die Empfindung eines musikalischen Klanges im Ohre. Innerhalb jeder einzelnen Periode kann die Bewegung sein, von welcher Art sie will; wenn nur die Dauer der Periode zweier Klänge gleich groß ist, so haben sie gleiche Tonhöhe. Also: Die Tonhöhe hängt nur ab von der Schwingungsdauer oder, was gleichbedeutend ist, von der Schwingungszahl. Wir pflegen die Sekunde als Zeiteinheit zu benutzen, und verstehen deshalb unter Schwingungszahl die Anzahl der Schwingungen, welche der tönende Körper in einer Zeitsekunde ausführt. Es ist selbstverständlich, dass wir die Schwingungsdauer finden, wenn wir die Sekunde durch die Schwingungszahl dividieren.

Kymatik

Der Begriff Kymatik wurde von dem Schweizer Naturforscher Hans Jenny für die Visualisierung von Klängen und Wellen geprägt. Das Wort ist vom altgriechischen κῦμα für Welle abgeleitet. Im Englischen hat sich die Bezeichnung Cymatics eingebürgert.

Wikipedia

Mantra

Durch die Mantrarezitation werden Frequenzen, Schallwellen erzeugt, die unser Befinden ändern sollen. Wird ein spezielles Mantra über längere Zeit hinweg geübt, kann der physische Körper, die Chakren und alle Elemente des feinstofflichen Körpers in eine andere Schwingung versetzt werden.

Mantren scheinen immer vokalen Ursprungs zu sein. Häufig wird mit Mantra die Silbe OM assoziiert. Ein bekanntes Beispiel für ein Mantra aus mehreren Wörtern ist das Hare-Krishna-Mantra. Diese beiden Beispiele stammen aus Indien, das quasi als Ursprungsland der Mantren gesehen wird.

So wie in der Meditation der bewusste Umgang mit dem Atem der Konzentration dient, so hilft das Mantra den Geist zu fokussieren und dem Strom des Zen zu öffnen.

Durch ein wiederkehrendes Muster von Frequenzen wird wohl ein Energiefeld erzeugt , das auf den Menschen wirkt. Die Möglichkeit, Frequenzmuster für die Veränderung von anderen Frequenzmustern, von Energiefeldern, einzusetzen, existiert und funktioniert, ohne dass eine bewertete Absicht dahinterstehen muss.

Bewertet bedeutet hier, dass jemand sagt, dieses ist positiv und gottgewollt, jenes ist böse und dient dunklen Zwecken.

Der Grund ist der freie Wille des Menschen zur Entscheidung, alles hängt von seinem Willen ab. Er erschafft die Realität mit Frequenzmustern, die er aussendet. Nach welcher „Blaupause“ er handelt und wie die Korrelation zwischen dem persönlichen Bewusstsein und der in umgebenden Welt ist, steht auf einem anderen Blatt.

Man könnte sagen, dass der Mensch überhaupt keinen freien Willen hat, er glaubt es bloß, weil er sich nur mit vorhandenen Frequenzmustern identifiziert. Er kann sich gar nicht unterscheiden, er kann nicht beurteilen, wer, wo und wann er ist. Das stimmt sicherlich, aber jeder Mensch hat einen Bereich, klein oder groß, je nach seinen Möglichkeiten, über den er selbst verfügt, eine pädagogische Maßnahme sozusagen um zu lernen…………

Der Zweck eines Mantras ist immer aber der Zweck, den der Mantra-Aussendende als Zweck festlegt.

Dazu braucht er den Zweck nicht selber zu erschaffen, er kann sich vorhandenen Zwecken anschließen, in der Masse „aufgehen“.

D.h. auch Loops in der elektronischen Musik, die man Discos nutzt, können Mantren sein. Denken Sie auch an Gesänge von Fußballfans oder Kriegsgeschrei – alles Mantren.

Hier ist eine Übersicht der Sanskrit-Mantren, die ich in der Musik verwendet habe.

Om

(auch Aum) ist eine Silbe aus dem Sanskrit und steht für den transzendenten Urklang, aus dessen Vibrationen das gesamte Universum entstand. Es bezeichnet die höchste Gottesvorstellung, das formlose Brahman, die unpersönliche Weltseele. Diese umfasst das Reich der sichtbaren Erscheinungen und das Reich des Transzendenten..

Hare Krishna

Das Hare-Krishna-Mantra ist in der westlichen Welt besonders durch Hare-Krishna-Anhänger bekannt geworden. Es wird auch Mahamantra (»Großes Mantra«) genannt.

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Om Aim Saraswatyai Namaha

Saraswati die Göttin von Beredsamkeit, Weisheit, Gelehrsamkeit, Musik und schönen Künsten. Sie wird mit einem weißen Sari (indisches Gewand) und mit der Vina (Saiteninstrument) dargestellt und schaut sehr ruhig und friedlich. Sie ist die Gemahlin von Brahma, dem Schöpfer. Künstlerische und kreative Menschen werden gewöhnlich von diesem Mantra angezogen.

Om Mani Padme Hum

Om mani padme hum ist dem buddhistischen Bodhisattva des Mitgefühls Avalokiteshvara zugeordnet wird. Es soll schon im 5. Jahrhundert durch das Karandavyuha-Sutra nach Tibet gelangt sein, als dort der König Lha Thothori Nyantsen herrschte. Es ist das älteste und bis heute populärste Mantra des tibetischen Buddhismus.

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Dies ist ein zwölfsilbiges Mantra zur Verehrung von Krishna Vasudeva.

In der Mythologie ist Krishna die achte Inkarnation Vishnus. Sein Ziel war es, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Krishna repräsentiert Freude, Heiterkeit und das Sehen von Gott in Allem. Er war auch der Lehrer der Bhagavad Gita. Dieses Mantra ist besonders geeignet für lebensfrohe und/oder hingebungsvolle Menschen. „Vasudeva“ heißt „Das Licht aller Geschöpfe“

Om Namah Shivaya

ist das wichtigste Mantra der Shaiva und dient der Verehrung des hinduistischen Gottes Shiva.

Om Namo Narayanaya

Narayana ist der vedische höchste Gott im Hinduismus, verehrt als das höchste Wesen im Vaishnavismus. Er ist auch als Vishnu und Hari bekannt und wird als Purushottama oder Supreme Purusha in hinduistischen heiligen Texten wie der Bhagavad Gita, den Vedas und den Puranas verehrt.

Nara bedeutet Mensch und Ayana bedeutet Schutz, also bedeutet Narayana den Schutz aller Menschen.

Om Gam Ganapataye Namaha

Dieses Mantra, Om Gam Ganapataye Namaha ist ein Ganesha Mantra. „Ganesha“ heißt wörtlich „Herr aller Engelwesen“. Ganesha hilft, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen für einen immer wieder neuen, guten Anfang. Er verkörpert auch die höchste Weisheit. Wer dieses Mantra rezitiert, kann spüren, dass er immer die Kraft hat, zu tun, was nötig ist, und dass die Ganesha-Energie als Lichtenergie in diese Welt durch ihn hindurch strömen will. Er sieht alles in der Welt als Aufgabe von Ganesha, an der er wächst. Ganesha will ihn zur höchsten Weisheit, Erkenntnis und Verwirklichung führen.

Das Mantra Om Gam Ganapataye Namaha besteht aus 4 Teilen:

Om – der Kosmische Laut, die Essenz, das Bija (der Same, Essenz) des Mantras

Ganapataye – „dem Ganapati“. Ganapati ist ein Beiname von Ganesha. „Pati“ heißt „Herr, Gebieter“. Ganas sind die „Scharen“, die „Diener“ Gottes. Ganesha ist Ganapati – derjenige, der alle guten Kräfte beherrscht

Namaha – Ehrerbietung an

Om Gam Ganapataye Namaha bedeutet also: Ehrerbietung dem Unendlichen, dem Ewigen, durch dessen Verehrung man mit allen guten Kräften in Kontakt kommt.

Om Gam Ganapataye Namaha soll auch heißen: Gehe Neues beherzt an. Wenn du Neues beherzt angehst, werden gute Kräfte mit dir sein.

Om Tare Tuttare Ture Soha

Dies ist das Mantra der grünen Tara.

Shyama-Tara oder Grüne Tara (wörtlich: „grüne Befreierin“) ist ein weiblicher, friedvoller Buddha und Bodhisattva des tibetischen Buddhismus. Die grüne Tara ist die Hauptform im Mandala der 21 Taras, die jeweils verschiedene Facetten ihrer Buddha-Aktivität ausdrücken. Obwohl die grüne Tara in der buddhistischen Literatur des Vajrayana vergleichsweise erst sehr spät auftaucht (erste tibetische Übersetzung im 12. Jahrhundert), stammt sie ursprünglich von einer indischen Sternengöttin ab und wurde ab dem 3. Jahrhundert auch im indischen Mahayana verehrt. Im tibetischen Buddhismus wird die grüne Tara inzwischen verehrt wie kaum ein anderer Bodhisattva. Der Lobpreis der 21 Taras ist eines der gängigsten Sadhanas.

Musik

Musik besteht aus Schallereignissen, die durch Tonhöhe, Klangfarbe und Rhythmus charakterisiert sind.

Tonhöhe:

die Tonhöhe ergibt sich aus der Schwingungsgeschwindigkeit eines Schallereignisses, wobei langsame Schwingungen als tiefer Ton, schnelle Schwingungen als hoher Ton wahrgenommen werden. Dabei beschränkt sich die Wahrnehmbarkeit eines Klangs nicht auf das Gehör, sondern kann, vor allem bei tiefen Tönen, vom ganzen Körper wahrgenommen werden, da ja Klänge Luftbewegungen in wellenähnlicher Form darstellen, die auf den Körper ebenso einwirken wie z.B. Wasserwellen.

Klangfarbe:

Die Klangfarbe wird hauptsächlich durch das sogenannte Obertonspektrum der Klangwelle beeinflusst. Damit sind kleine Wellen gemeint, die sozusagen auf der Hauptwelle reiten.

Dynamik:

Die Dynamik eines Schallereignisses sagt darüber etwas aus, wie lange und wie laut ein Klangereignis hörbar ist, wie schnell es laut wird, wie lange es laut bleibt, wann es beginnt abzuklingen und wie lange das Abklingen dauert.

Rhythmus:

Der Rhythmus ist die Anordnung verschiedener Klangereignisse in der Zeit, also wie schnell einzelne Ereignisse aufeinander folgen.

Oktave – Oktavierung

Als Oktave (lateinisch octava ‚die achte‘) wird in der Musik ein Intervall, der Abstand zwischen acht Tönen einer Tonleiter bezeichnet.

Beispiel: die C-Dur Tonleiterbeginnt mit dem Ton C1 und endet mit dem eine Oktave (8 Tonschritte) höher liegenden C2: c, d, e, f, g, a, h, c. Das Frequenzverhältnis zwischen dem tiefem C und dem hohen C2 ist dabei exakt 1:2.

Die Oktavierung in der Musik ist demnach die Versetzung eines Tones um eine Oktave.

Physikalisch gesehen wird bei der Oktavierung nach oben (Hochoktavierung) die Frequenz des Tones verdoppelt, beim Oktavieren nach unten (Tiefoktavierung) wird sie halbiert.

In Frequenzen dargestellt:

Nehmen wir als ersten Ton eine Frequenz von 27 HZ – das wird als A0 bezeichnet.

Die erste Oktave von 27 HZ ist 27 x 2 = 54 HZ usw.

27 – 54 – 108 – 216 – 432 – 864 – 1728 – 3456 – 6912………………………

Physikalisch gesehen ist die Bezeichung der Frequenz als A völlig willkürlich, genauso gut könnte man die Frequenz als Y bezeichnen.

Pentatonik

Pentatonik: (Fünftonmusik, von griechisch penta = fünf), bezeichnet in der Musik die Verwendung einer Tonleiter (Skala), die im Gegensatz zur Heptatonik nicht 7, sondern nur 5 Töne umfasst.

Eine solche Tonleiter wird Fünftonleiter genannt.

Historisch und ethnisch gibt es verschiedene Fünftonskalen.

Eine pentatonische Skala entsteht, wenn man fünf Töne im Abstand einer reinen Quinte übereinander schichtet. Schreibt man diese fünf Töne in den gleichen Oktavraum, ergibt sich die eigentliche Skala.

z.B. in C werden die Töne

C D E G A

verwendet.

Skalen aus fünf Tönen kennzeichnen seit etwa 3000 v. Chr. – vermutlich ausgehend von Mesopotamien – die Musik vieler indigener Völker Asiens, Afrikas, Amerikas und des frühen Europas.

Wikipedia

Planetentöne

Der Schweizer Musikforscher Hans Cousto berechnete durch mehrfache Verdoppelung planetarer Frequenzen deren Oktavtöne. Die hierfür verwendete Formel ist unter dem Begriff kosmische Oktave bekannt geworden.

Platonisches Weltenjahr

Das platonische Weltenjahr mit seiner Dauer von etwa 25.920 Jahren – das ist die Zeit, die die Sonne als Folge der Präzessionsbewegung der Erdachse braucht, um rückläufig durch alle 12 Zeichen des Tierkreises wieder zu ihrem Ausgangspunkt (Frühlingspunkt) zurückzugelangen – ist von grundlegender Bedeutung für die menschheitliche Entwicklung. So dauert eine Kulturepoche durchschnittliche so lange, als die Sonne braucht, um ein Tierkreiszeichen zu durchlaufen, also 2160 Jahre, entsprechend einem 1/12 des platonischen Jahres.

Wikipedia

AnthroWiki

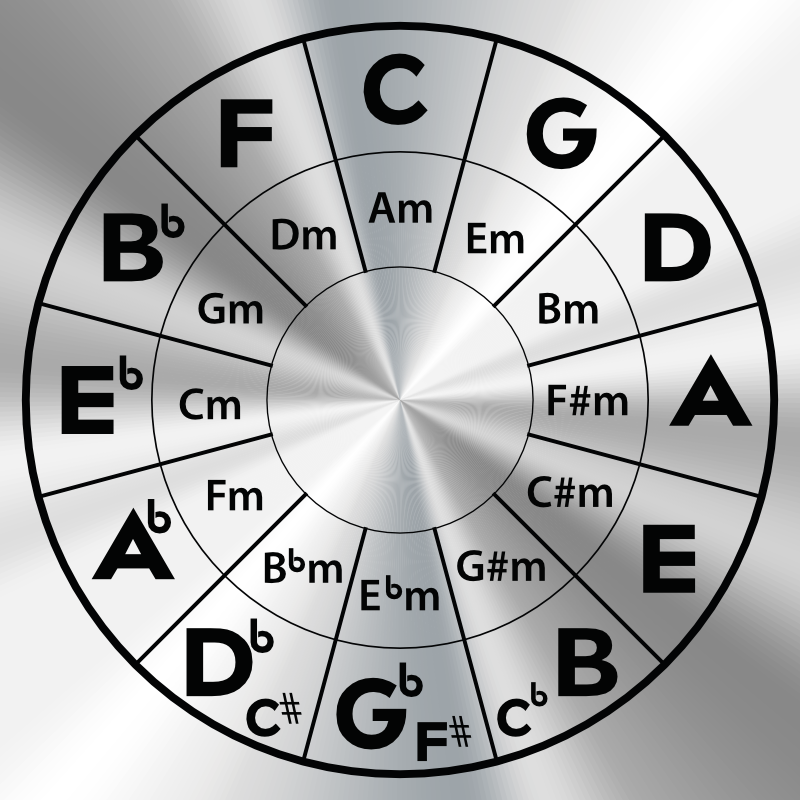

Quintenzirkel – Quintenspirale

Als Quintenzirkel bezeichnet man in der Musiktheorie eine Reihe von zwölf im Abstand temperierter Quinten angeordneten Tönen, deren letzter Ton die gleiche Tonigkeit wie der erste hat und demzufolge mit ihm gleichgesetzt werden kann. Diese Gleichsetzung ist jedoch nur möglich aufgrund einer enharmonischen Verwechslung, die an beliebiger Stelle erfolgen kann. Durch die Rückkehr zum Anfang ergibt sich ein „Rundgang“, der grafisch als Kreis (lat.: circulus „Kreis“) dargestellt wird.

Der Quintenzirkel leistet dreierlei:

In seiner heute gebräuchlichsten Darstellung ordnet er die parallelen Dur- und Molltonarten so an, dass Art, Anzahl und Reihenfolge ihrer Vorzeichen abzulesen sind.

Er etabliert für die Tonarten (sowie deren Grundtöne und auf diesen errichtete Akkorde) das Prinzip der Quintverwandtschaft, welches besagt, dass zwei Tonarten umso stärker verwandt sind, je näher sie im Quintenzirkel beieinanderliegen. Im 19. und 20. Jahrhundert traten weitere Arten der Tonverwandtschaft ergänzend, teils widersprechend hinzu.

Die wichtigsten diatonischen Tonleitern der westlichen Musik (Dur, natürliches Moll und die modalen Skalen) können aus dem Quintenzirkel hergeleitet werden.

Der Quintenzirkel ist eine idealisierende Konstruktion. Er verlangt zusätzlich zum Ordnungssystem der physikalischen Obertonreihe die Möglichkeit zur enharmonischen Umdeutung von Tönen. Ihm liegt die Idee zugrunde, dass bei hinreichend häufiger Anwendung einer pythagoräisch reinen Quinte mit Tonverhältnis exakt 3:2, der letzte Ton der Reihe auf eine Oktave fällt. Damit wären, wenn die Reihe fortgesetzt würde, die folgenden Töne – bis auf die Oktavierung, eine gleiche Wiederholung vom Anfang der Reihe. Das Verfahren ist mathematisch allerdings nicht möglich, sondern führt lediglich zu einer Quintenspirale, bei der kein Ton durch Oktavierung in einen anderen überführt werden kann. Er leitet schließlich zu den neuzeitlichen temperierten Stimmungen über.

Realität

Die Realität ist das, was wir beobachten.

Das berühmteste Experiment der Quantenphysik beweist: die Welt verändert sich durch unsere Beobachtung: Das Doppelspaltexperiment

„… Es stellt sich letztlich heraus, dass Information ein wesentlicher Grundbaustein der Welt ist. Wir müssen uns wohl von dem naiven Realismus, nach dem die Welt an sich existiert, ohne unser Zutun und unabhängig von unserer Beobachtung, irgendwann verabschieden.“

Anton Zeilinger, Physiker an der Universität Wien

Was hält die Welt zusammen?

„Als Physiker, also als Mann, der sein ganzes eigenes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung der Materie diente, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms folgendes: Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt…und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält…. wir müssen hinter dieser Kraft einen bewussten intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie…. so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu nennen, wie ihn alle alten Kulturvölker der Erde früherer Jahrtausende genannt haben: Gott!“

Prof. Max Planck, deutscher Physiker, Nobelpreisträger

Das „Gottesteilchen“

Der Theorie von Higgs und seinen Kollegen zufolge gibt es ein Energiefeld, das den ganzen Kosmos ausfüllt. Jedes Teilchen, das sich darin bewegt, tritt in Wechselwirkung mit dem Feld.

Die Kraft wird auch mit den Begriffen Nullpunktsenergie und Nullpunktsfeld in Verbindung gebracht. In diesen Theorien ist die gesamte Schöpfung von einem Frequenzfeld durchzogen, das für unsere Realität maßgeblich ist.

Die Quantenphysik beschreibt unsere Welt als einen Dualismus zwischen Teilchen und Wellen.

Demnach erschaffen wir unsere Realität, in dem wir die Wellenfunktion durch unsere bewusste Beobachtung kollabieren lassen. In verständlicheren Worten, suchen wir uns unsere Realität aus einem unendlich großen Raum an verschiedenen Möglichkeiten aus, einfach, indem wir unser Bewusstsein auf einen entsprechenden Ausschnitt in diesem Raum wirken lassen.

Da es weder zeitliche, noch räumliche Trennung gibt, wären demnach ebenfalls parallele Universen völlig logisch, ja sogar unbedingt notwendig.

Denn dort wo verschiedene Möglichkeiten nicht nebeneinander existieren können (- Raum existiert nicht-), müssen Sie am selben Punkt existieren, und ebenso gleichzeitig.

Wäre nicht unser Verstand so mächtig, wir könnten unsere eigene Realität zu jedem Zeitpunkt in jede beliebige Richtung verändern. Nur er hält unsere Aufmerksamkeit an dem Ort des Nullpunktfeldes fest, an dem sie sich befindet und lässt Veränderungen nur sehr langsam und in kleinen Dosen zu.

Philosophisch gesehen könnte man davon ausgehen, dass die universelle Intelligenz sich selber Scheuklappen aufgesetzt hat, um die einzelnen Aspekte ihrer Wahrheit im Detail zu betrachten, so als würden Sie auf einem Fußballfeld liegen und jeden Grashalm extra betrachten. Sie würden nicht erkennen, daß es ein Fußballfeld ist. Wenn Sie nahe genug an jeden Grashalm heran“zoomen“ würden Sie nicht einmal erkennen, dass es sich um einen Rasen handelt.

Was ist, wenn wir irgendwann mal wieder das Fußballfeld im Ganzen sehen?

Dann könnten wir nicht mehr nur aus dem Raum der unendlichen Möglichkeiten, also aus dem Nullpunktfeld, durch die beschränkte Ausrichtung unseres Bewusstsein wählen, dann wären wir das Nullpunktfeld und damit Groß und Klein, Reich und Arm, Schön und hässlich, Schwarz und Weiß …Alles in einem und alles zur selben Zeit. Unser Verstand hätte zu diesem Zeitpunkt bereits einen völligen Systemabsturz hinter sich.“

Quantenverschränkung

Wie schnell ist sofort? Physiker haben diese Frage jetzt in einem Experiment untersucht. Ergebnis: Der mysteriöse Informationsaustausch zwischen verschränkten Photonen, von Einstein als „spukhafte Fernwirkung“ verspottet, ist 10.000-mal schneller als das Licht. Mindestens.

Die Quantenverschränkung besagt, dass die Quantenzustände zweier Teilchen auch in großem Abstand voneinander identisch sein können, so als stünden sie permanent in Verbindung. Ändert das eine Teilchen seinen Zustand, so geschieht dies augenblicklich auch bei dem anderen.

Teleportation ist möglich, theoretisch.

Ursache und Wirkung

Was hat ich bloss getan, das mir das (egal was, setzen Sie etwas ein) passiert? Warum immer ich? Ich erkenne für mein Unglück keine Ursache! Das kennen Sie bestimmt.

Wenn der Mensch etwas tut, hat die Tat eine Wirkung. Die spirituellen Auswirkungen sind aber nicht sofort spürbar. Das ist strukturell bedingt, so vorgesehen. Es gibt eine Pause zwischen Ursache und Wirkung. Ohne die Pause würden wir sofort die Konsequenzen spüren, wenn wir etwas Schlechtes tun. Dann aber gäbe es keinen freien Willen, keine Wahl, das menschliche Verhalten würde sich immer an Angst und Vermeidungsstrategien orientieren.

Mehr zu dem Thema in dem Buch „Kabbalah – Die innersten Gesetze des Universums erkennen, beherrschen, nutzen“ von Yossef Touval.

Nullpunktsenergie

Unter diesem Begriff versteht man auch den Vakuumzustand der Quantenphysik, einem Zustand niedrigster Energie. Diese Nullpunktsenergie ist immer größer null, d.h. wenn sich makroskopisch in einem physikalischen System scheinbar nichts ereignet, so ist es mikroskopisch gemäß der Heisenberg’schen Unschärferelation, interpretiert als Energie-Zeit-Unschärfe, möglich, dem Vakuum für sehr kurze Zeit Energie zu entziehen, um aus dieser Energie virtuelle Teilchen-Antiteilchen-Paare zu bilden. Auch wenn die Zahlenwerte nicht mit der Kosmologischen Konstante im Einklang sind, könnte diese Nullpunktsenergie als Dunkle Energie angesehen werden.

Heisenberg’sche Unschärferelation

Die Unschärferelation wurde von dem Nobelpreisträger Werner Heisenberg (1901-1976) im Jahre 1927 postuliert und besagt, dass Ort und Geschwindigkeit eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau gemessen weden können. Genauer ist das Produkt von Ort und Geschwindigkeit durch das Planck’sche Wirkungsquantum h festgelegt.

Vakuum

Zunächst bezeichnet Vakuum den leeren Raum ohne Inhalt. In der Quantentheorie wird das Vakuum als Zustand geringster Energie bezeichnet. Dadurch ist es aber auch durch die permante Bildung und Annihilation von virtuellen Teilchen-Antiteilchen charakterisiert. Diese Vorgänge sind im Rahmen der Unschärferelation erlaubt, aus der man sich kurzfristig Masse und Energie der Teilchen ausborgen kann. Diese Teilchen sind keine realen Teilchen, aber deren Auswirkungen lassen sich auch mit Hilfe des Casimir-Effektes messen.

Dunkle Energie

Dunkle Energie bezeichnet eine bislang hypothetische Form der Energie in der Kosmologie. Diese Energie wird für eine beobachtete zunehmende Expansion des Universums verantwortlich gemacht. Es gibt zur Zeit zwei Erklärungsversuche: Erstens könnte die Dunkle Energie als eine Vakuumsenergie, die in der Quantenfeldtheorie auftritt, verstanden werden, oder sie wird als die Wirkung eines Skalarfeldes, Quintessenz genannt, angesehen.

Zeit

Wir können die Töne hören, weil die Töne die Zeit erzeugen.

Zeit ist eine Folge von Bewegung.

Der Ton ist eine Welle. Eine Welle ist eine Bewegung.

Der Ton erzeugt die Zeit.

Was ist also Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht“, hat der Kirchenvater Augustinus vor über 1500 Jahren geschrieben.

Schrödingers Katze

Bei Schrödingers Katze handelt es sich um ein Gedankenexperiment aus der Physik, das 1935 von Erwin Schrödinger beschrieben wurde.

Das Gedankenexperiment beruht darauf, dass immer, wenn ein System gemäß der Kopenhagener Deutung zwei verschiedene Zustände einnehmen kann, auch die kohärente Überlagerung der beiden Zustände einen möglichen Zustand darstellt. Erst wenn eine Beobachtung oder Messung durchgeführt wird, mit der man zwischen den beiden ursprünglichen Zuständen unterscheiden kann, nimmt das System einen von beiden an. In Anlehnung an das Gedankenexperiment mit einem makroskopischen System spricht man auch bei einem quantenmechanischen System von einem Katzenzustand, wenn man die beiden Zustände in einer solchen Überlagerung durch eine Messung unterscheiden kann.

In dem Gedankenexperiment befinden sich in einem geschlossenen Kasten eine Katze und ein instabiler Atomkern, der innerhalb einer bestimmten Zeitspanne mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zerfällt. Der Zerfall löst mittels eines Geigerzählers die Freisetzung von Giftgas aus, welches die Katze tötet.

Schrödinger argumentiert nun, dass – wenn die Quantenphysik auch auf makroskopische Systeme anwendbar wäre – nicht nur der Atomkern, sondern auch die Katze in einen Zustand der Überlagerung geraten müsste. Diese Überlagerung würde erst beendet, wenn jemand den Kasten öffnet und den Zustand der Katze überprüft. Dies stellt eine Messung dar, die entweder das Ergebnis „tot“ oder „lebendig“ feststellt. Bis dahin wäre die Katze also lebendig und gleichzeitig tot. Diese Schlussfolgerung erscheint paradox.

Weiterlesen Wikipedia

reine Stimmung

Rhythmus – Takt – Metrum

Ausgangspunkt dieser Seite ist ein Zitat von Magnus Schlichtig:“

„Vor 100 Jahren wurde die rhythmische Dynamik überwiegend aus dem Gefühl gestaltet. Heute ist dies im Zuge der punktuellen Genauigkeit seltener geworden. Es wäre jedoch längst an der Zeit die unbewussten Elemente des Rhythmus immer mehr ins Bewusstsein zu heben: „Wachendes Träumen“

Der Takt ermöglicht perfektes Zusammenspiel ohne Umstände. Die Qualität des Rhythmus ist gegenüber dem Takt unendlich tiefer und aufwendiger. Anders als im metronomisch-rhythmuslosen Takt, ist selbstverständlich im lebendigen Rhythmus immer auch Takt.“

Der Begriff Rhythmus bezeichnet eine der beiden horizontalen (zeitlichen) Dauerstrukturen von Einzel-Schallereignissen und Dauern der Stille.

Wikipedia

oder so:

Der Rhythmus ist eine zeitliche Gliederung des melodischen Flusses, die sich aus der Abstufung der Tonstärke, der Tondauer und des Tempos ergibt.

Wichtig ist auch der Begriff Metrum:

Metrum war bereits in der Dichtung der Antike das regelmäßig sich wiederholende Wechselspiel von betont und unbetont. Insofern überschneiden sich in der Musik die Begrifflichkeiten von Metrum und Takt. Während der Takt aber die ordnende Basis für ein Musikstück darstellt, beschreibt das Metrum die übergeordnete musikalische Gliederung.

Beispiel:

Der erste Satz der «Waldstein»-Sonate op. 53 von L. v. Beethoven steht im 4/4-Takt. Dem Hauptsatz mit den pulsierenden Achteln am Anfang des Stückes liegt ein lebhaftes 4/4-Metrum zugrunde. Mit Eintritt des Seitensatzes in Takt 35 vollzieht sich allerdings auf der Basis der unveränderten Taktart ein metrischer Wechsel: Der Grundschlag wechselt auf das ruhiger wirkende 4/2-Metrum. Beethoven lässt dadurch die beiden Themen von Haupt- und Seitensatz wie zwei Gegensätze erscheinen, aus denen er das Spannungsfeld letztlich für die gesamte Sonate gewinnt.

Herzschlag und Atmung – Atomuhr

Herzschlag und Atmung sind grundlegende Bausteine, grundlegende Quelle von Takt und Rhythmus. Diese kommen aus dem inneren Erleben des Menschen.

Prägend sind auch im äußeren Erleben des Menschen periodische Schallereignisse, etwas wenn Meereswellen regelmäßig auf den Strand treffen.

Der Rhythmus heute hat zwei Pole: der eine ist die natürliche unregelmäßige, scheinbar chaotische Periodizität (z.B. Windgeräusche im Bäumen), der andere Pol die absolute Gleichförmigkeit der Cäsium Atomuhr.

Scientific Pitch

Die wissenschaftliche Tonhöhe, auch als philosophische Tonhöhe, Sauveur-Tonhöhe oder Verdi-Stimmung bekannt, ist ein absoluter Konzert-Tonhöhenstandard, der darauf basiert, dass das mittlere C (C4) auf 256 Hz anstatt auf 261,62 Hz eingestellt ist, was es ungefähr 37,6 Cent niedriger macht als das übliche A440 Tonhöhenstandard.

Es wurde erstmals 1713 vom französischen Physiker Joseph Sauveur vorgeschlagen, der im 19. Jahrhundert kurz vom italienischen Komponisten Giuseppe Verdi gefördert und dann ab den 1980er Jahren vom Schiller-Institut in Bezug auf den Komponisten befürwortet wurde, wobei jedoch eine Tonhöhe genannt wurde, die etwas niedriger war als Verdis bevorzugte 432 Hz für A und kontroverse Behauptungen bezüglich der Auswirkungen dieser Tonhöhe.

Die wissenschaftliche Tonhöhe wird von Konzertorchestern nicht verwendet, wird jedoch in wissenschaftlichen Schriften manchmal bevorzugt, da alle Oktaven von C eine exakte runde Zahl im Binärsystem sind, ausgedrückt in Hertz (Symbol Hz).

Die Oktaven von C bleiben sowohl in binären als auch in dezimalen Zählsystemen eine ganze Zahl in Hz bis hinunter zu 1 Hz.

Anstatt A über dem mittleren C (A4) auf den weit verbreiteten Standard von 440 Hz einzustellen, weist ihm die wissenschaftliche Tonhöhe eine Frequenz von 430,54 Hz zu.

Es ist zu beachten, dass 256 eine Potenz von 2 ist, nur Oktaven (Faktor 2: 1) und beim Einstellen höhere perfekte Quinten (Faktor 3: 2) des wissenschaftlichen Tonhöhenstandards eine Frequenz von einem geeigneten ganzzahligen Wert haben.

Mit einem Verdi-Tonhöhenstandard von A4 = 432 Hz = 24 × 33 haben perfekte Viertel (Faktor 4: 3) und Quinten (Faktor 3: 2) bei der Abstimmung aller Oktaven (Faktor 2) Tonhöhenfrequenzen von ganzzahligen Zahlen, aber weder die Hauptdrittel (Faktor 5: 4) noch die Hauptsechstel (Faktor 5: 3), deren Verhältnisse einen Primfaktor 5 aufweisen. Wissenschaftliche Stimmung impliziert jedoch eine gleiche Temperamentstimmung, bei der das Frequenzverhältnis zwischen jedem Halbton in der Skala gleich ist und die 12. Wurzel von 2 (ein Faktor von 1,059463) ist, was keine rationale Zahl ist: daher in der wissenschaftlichen Tonhöhe nur die Oktaven von C haben eine Frequenz einer ganzen Zahl in Hertz.

Übersetzung aus der englischsprachigen Wikipedia

Sekunde

Die Sekunde als Zeiteinheit ist bekanntlich in den natürlichen Erscheinungen nicht auffindbar und wird deshalb von der Wissenschaft als willkürliche Größe angesehen. Nun gehört aber zum Ton C = 128 Hz als siebte Unteroktave das C = 1 Hz. Dieses braucht für eine Schwingung definitionsgemäß eine Zeitsekunde. Zwar ist es für menschliche Ohren nicht wahrnehmbar – die untere Hörgrenze liegt bei etwa 16 Hz -, doch schließt physische Unhörbarkeit eine Wirksamkeit ja nicht aus.

Daraus ergibt sich, dass unsere Zeitsekunde keineswegs eine willkürlich festgesetzte Einheit ist. Als Zeitmaß einer Unteroktave des Tones C = 128 Hz ist sie vielmehr wie dieser Ton selbst im Menschen verankert und stellt damit eine reale Verbindung her zwischen dem Menschen und der Musik, insofern beide in den Zeitstrom eingegliedert sind. Für die Musik ist es ja gerade ein Hauptcharakteristikum, daß sie keine Raumgestalt hat, sondern ausschließlich in der Zeit verläuft.

Über die zukünftige Wichtigkeit des Tones C sagte Rudolf Steiner: „Zu den fünf alten Tönen d, e, g, a, h, ist eben f schon eigentlich bis zu einem allerhöchsten Grade hinzugekommen, noch nicht aber das eigentliche c. Das muß in seiner ganzen menschlichen Empfindungsbedeutung eigentlich erst hereinkommen.“

So kann seine Angabe an K.Schlesinger – c gleich 128 Hz gleich Sonne – als ein Geschenk angesehen werden, durch welches er der westlichen Menschheit den Zugang zu diesem „eigentlichen C“ eröffnete.

Maria Renold S.131 Von Intervallen Tonleitern Tönen und dem Kammerton c = 128 Hz

Das Zitat von Maria Renold bedeutet: eine Sekunde ist nicht anderes als 1 Hertz.

Aber 2 Hz sind nicht 2 Sekunden!

Schumann-Resonanz

Als Schumann-Resonanz bezeichnet man das Phänomen, dass elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenzen entlang des Umfangs der Erde stehende Wellen bilden.

Wikipedia

Soundscapes

Der englische Begriff Soundscape (deutsch sinngemäß Klanglandschaft) bezeichnet die akustische Prägung und Ausgestaltung bestimmter Orte, z. B. die individuellen akustischen Räume oder Klanglandschaften von Biotopen oder Städten.

Der Begriff wurde 1977 vom Komponisten und Klangforscher Murray Schafer geprägt; er wird im Zusammenhang mit Musik, der Radio- und Klangkunst sowie der neueren Forschungsdisziplin der Soundscape Ecology verwendet, welche auf die Ökologie der Klanglandschaften von Bernie Krause Bezug nimmt.

Insbesondere beim Field Recording und in der Musique concrète werden Klänge aus Natur, Technik und Umwelt mit einem Mikrofon aufgenommen und sowohl unbearbeitet bzw. gering bearbeitet als auch elektronisch verfremdet eingesetzt. Musiker, die in ihren Kompositionen Soundscapes nutzen, sind unter anderem Robert Fripp, Brian Eno, Barry Truax, Hildegard Westerkamp, Luc Ferrari, Francisco López, Klaus Hinrich Stahmer, Leon Milo und Steve Reich.

Stimmgerät

Ich benutze für alle normale Stimmvorgänge den Chromatia-Tuner.

Wenn es absolut präzise sein soll, dann kommt der Instrument-Tuner zum Einsatz.

Tempo

Das Tempo (italienisch „Zeit“, „Zeitmaß“; Plural: Tempi /’tɛmpi/; von lateinisch tempus), auch Zeitmaß, gibt in der Musik an, wie schnell ein Stück zu spielen ist, bestimmt also die absolute Dauer der Notenwerte. Da die Notenwerte der heutigen Notenschrift nur relative rhythmische Wertverhältnisse darstellen, bedarf es zur Bestimmung ihrer Dauer zusätzlich einer Tempobezeichnung.

Die hierfür seit dem 17. Jahrhundert verwendeten, vorwiegend italienischen Bezeichnungen lassen jedoch dem Ausführenden weiten Spielraum. Deshalb wird oft zur Präzisierung der Tempobezeichnung eine Metronomangabe hinzugefügt.

Die durch die Form der Note angegebene Notenlänge ist nur relativ zu den anderen Notenwerten zu sehen. Die tatsächliche Länge einer Note ergibt sich erst durch Kombination von Notenwert und der Angabe des Tempos.

Früher hat man dafür einfach die italienische Bezeichnung über die Noten geschrieben z.B. presto (ital. = schnell) oder moderato (ital. = gemäßigt) oder adagio (ital. = gemächlich). Oder man hat gleich das ganze Musikstück so benannt (z.B. Largo, Allegro usw.)

Die Tempobegriffe wurden im Laufe der Zeit und in verschiedenen geografischen Gebieten uneinheitlich verwendet.

BPM

Das Tempo moderner Music wird in BPM angegeben. BPM steht für Beats Per Minute/Taktschläge pro Minute. Bei einem BPM-Wert von 120 folgen die Beats im Abstand von 0,5 Sekunden aufeinander. Jedes musikalische Genre hat einen typischen BPM-Wert. Hiphop liegt bei 100, EDM liegt normalerweise bei 130, Trance geht hoch bis 140, während härtere Genres wie Hardstyle und Drum&Bass bei 160 und höher liegen.

| Bezeichnung | Eigenschaften | Bpm |

|---|---|---|

| A | ||

| Accelerando (accel.) | schneller, beschleunigend | |

| Adagio | gemäßigt, sanft, langsam | 66-76 |

| Adagio assai, di molto, pesante | sehr langsam | |

| Ad libitum (Ad lib.) | nach Belieben oder Willkür | |

| Agitato | unruhig | |

| Alla Breve | kurz, nach kurzer Art | |

| Allegretto | etwas rasch | 120-168 |

| Allegro (All.) | rasch, lebhaft | 120-168 |

| Allegro furioso | leidenschaftlich, stürmisch | |

| Allegro giusto | angemessen schnelles Zeitmaß | |

| Allegro ma non tropo | nicht zu rasch | |

| Allegro moderato (All. mod.) | mäßig lebhaft | |

| Andante | gehend, schrittmäßig | 76-108 |

| Andantino | ein wenig lebhafter als Andante | 76-84 |

| Animato, con anima | belebt, frisch, mit Seele | 116-126 |

| Appassionato | leidenschaftlich | |

| A tempo | im ersten Zeitmaß (mit der ersten Geschwindigkeit) | |

| Attaca | ohne Unterbrechung weiter | |

| B | ||

| Brillante (brill.) | glänzend | |

| Brio, brioso | Feuer, feurig | |

| Burlesco | scherzend, possenhaft | |

| C | ||

| Calando (cal.) | abnehmend, allmählich schwächer | |

| Cantabile | singend, gesangreich | |

| Capriccioso | mit neckischem, launenhaften Vortrag | |

| Colla parte | mit der Hauptstimme | |

| Commodo | bequem, gemächlich | |

| Con fuoco | mit Feuer | |

| Con moto | mit Bewegung | |

| Con spirito | mit Geist | |

| D | ||

| Deciso | entschieden, bestimmt | |

| Dolce, dolcissimo (dol., dolciss.) | (sehr) lieblich, (sehr) zart | |

| Dolente | klagend, wehmütig | |

| E | ||

| Energico | bestimmt | |

| Espressivo (espr.), con espressione | mit Ausdruck | |

| G | ||

| Giocoso | scherzhaft, tändelnd | |

| Grave | sehr langsam, schwer, ernst | 25-45 |

| Grazioso, con grazia | anmütig, zierlich, mit Anmut | |

| L | ||

| Largo | breit, gedehnt | 40-60 |

| Larghetto | etwas bewegter als Largo | 60-66 |

| Leggiero (legg.) | leicht, ungezwungen | |

| Lento | langsam | 45-60 |

| L´istesso tempo | dasselbe Zeitmaß (Geschwindigkeit) | |

| M | ||

| Maestoso | majestätisch, erhaben, großartig | 84-92 |

| Maggiore (franz. majeur) | Dur (harte Tonart) | |

| Marcato (marc.) | hervorgehoben, markiert | |

| Marciale | marschmäßig | |

| Même mouvement (franz.) | dasselbe Zeitmaß (Geschwindigkeit) | |

| Mezza voce | mit halber Stimme | |

| Minore (franz. mineur) | Moll (weiche Tonart) | |

| Moderato | gemäßigt | 108-120 |

| Molto, di molto | sehr viel | |

| Morendo (mor.) | strebend, verhallend | |

| Mosso, più mosso | bewegt, bewegter | |

| N | ||

| Non tanto, non troppo | nicht zu sehr | |

| P | ||

| Patetico (fr. Pathétique) | erhaben, feierlich | |

| Più, più mosso, più stretto | mehr, bewegter, eilender, schneller | |

| Plus vite (franz.) | schneller | |

| Poco a poco | nach und nach, allmählich | |

| Portamento di voce | Das ´Tragen´ der Töne von einem zum anderen, das Verschmelzen eines Tones in den anderen | |

| Presto, prestissimo | schnell, im schnellsten Tempo | 168-200 |

| R | ||

| Rallentando (rall.) | zögernd, allmählich langsamer | |

| Risoluto | entschlossen, mit kräftigem Vortrag | |

| Ritarando, ritenuto (rit., riten.) | zurückhaltend, zögernd | |

| Rubato | in willkürlichem Tempo | |

| S | ||

| Scherzando, scherzoso (scherz.) | scherzend, tändelnd | |

| Sempre | immer | |

| Smorzando (smorz.) | verlöschend | |

| Sonore | klangreich, schallend | |

| Sostenuto (sosten.) | ausgehalten | |

| Stringendo, stretto (string.) | eilend, schneller | |

| Tempo comodo | bequemes Zeitmaß (Geschwindigkeit) | |

| Tenuto (ten.) | gehalten | |

| V | ||

| Veloce | schnell, geschwind | |

| Vivo | lebhaft, lebendig | |

| Vivace, vivacissimo | lebhaft, sehr lebhaft | 140-176 |

| Volti subito (V. S.) | schnell umwenden |

Theosophische Reduktion

DIE THEOSOPHISCHE REDUKTION UND ADDITION:

Reduktion:

10 = 1 + 0 = 1

11 = 1 + 1 = 2

12 = 1 + 2 = 3

13 = 1 + 3 = 4

2311 = 2 + 3 + 1 +1 = 7

999 = 9 + 9 + 9 = 27 = 9

Rechnet man anhand dieses Beispiels allen möglichen Zahlenkombinationen durch, kommt man zu der Erkenntnis, dass die Ziffern von 1 bis 9 das Grundmuster jeder Entwicklung bilden. Im Grunde existieren also nur diese neun Ziffern.

Addition:

Der theosophische Wert der Zahl 3:

1 + 2 + 3 = 6

Der theosophische Wert der Zahl 4:

1 + 2 + 3 + 4 = 10 = 1 + 0 = 1

Der theosophische Wert der Zahl 7:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1

wenn man nun den Vergleich aus der theosophischen Wertanalyse zieht, erfolgt daraus:

4 = 10 = 1

7 = 10 = 1

Die Ziffern 4 und 7 haben also den gleichen theosophischen Grundwert. Die Ziffern 1, 4 , 7, 10 sind alle gleich 1. So läßt sich der Aufbau aller Zahlen in Dreierschritte zerlegen, denn die 4 repräsentiert immer die 1 in einer neuen, anderen, höheren Ebene.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15 etc

Die vier Grundziffern sind wie folgt definiert:

1. Die Eins ist die ursprüngliche Einheit, die immer impulsgebend ist. Man bezeichnet sie auch als das aktive, schöpferische (männliche) Prinzip.

2. Die Zwei kann den schöpferischen Impuls Eins aufnehmen (Opposition-Antagonismus). Man bezeichnet sie auch als das passive, empfangende (weibliche) Prinzip.

3. Die Drei ist das Neutrum. Sie bezeugt das Resultat aus der Beziehung der Einheit Eins zur Opposition Zwei.

4. Die Ziffer Vier ist bipolar. Sie bedeutet nichts neues, da sie das passive Resultat der ersten Schöpfungstriade ist. So ist die Vier eine gerade Zahl, gleichzeitig aber auch der aktive Neubeginn auf einer neuen Ebene, und somit: 4 = 1, was jedoch eine ungerade Zahl ist.

Tonleiter

Die zwei wohl wichtigsten sind die Dur-Tonleiter und Moll-Tonleiter. Jede Tonleiter besteht aus einer bestimmten Anzahl von Tönen, die in bestimmten Intervallen zueinander stehen. Dieses Intervallschema wiederholt sich im europäischen Musikraum in der Regel in jeder Oktave (12 Halbtöne).

Wikipedia

Eine spezielle Tonleiter ist die sog. Chromatische Tonleiter. Bei ihr werden einfach alle Töne, die es auf einem Klavier gibt, hintereinander gespielt, also alle weißen und schwarzen Tasten hintereinander hoch bzw. runter. Somit hat jeder Ton einen Abstand von einer kleinen Sekunde zum nächsten (Halbtonschritte). Man sagt auch, die Töne werden chromatisch hintereinander gespielt. Bauen wir diese Tonleiter in C-Dur auf, so hat sie die einfachste Form: Aufwärts immer ein Kreuz vor jeden zweiten Ton, außer zwischen E – F und H – C, da man dann ja das F bzw. das C doppelt spielen würde (E mit Kreuz = F; H mit Kreuz = C). Das selbe gilt auch ´rückwärts´ von oben nach unten. Hierbei werden anstelle der Kreuze immer B´s vor die Noten geschrieben.

Ultraschall

Die Schallwellenfrequenz, die ein Mensch in jungen Jahren, gerade noch hören kann, beträgt etwa 20.000 Hz. Mit zunehmendem Alter geht diese Hörgrenze nach unten.

Oberhalb dieser Grenze von 20.000 Hz spricht man von Ultraschall. Die von Menschen nicht hörbaren Ultraschallwellen unterscheiden sich also von den Schallwellen des Hörbereichs nur durch die höhere Frequenz und eine damit einhergehende kleinere Wellenlänge.

Hunde und vor allem Fledermäuse können Frequenzen aus diesem Ultraschallbereich bis sogar 100.000 Hz wahrnehmen.

Wikipedia

WAV – MP3

Wav ist ein Containerformat zur digitalen Speicherung von Audiodaten.

Die Qualität des aufgezeichneten Klangs hängt dann von zwei Werten ab,

der Abtastrate (Anzahl der Abtastungen pro Zeiteinheit) und

der Auflösung (Bit-Tiefe).

Die traditionelle CD verwendet 44100 Abtastungen pro Sekunde (Hz) mit einer Auflösung von 16 Bit.

High Resolution (HiResAudio) -Musikdateien verwenden 48000 Abtastungen mit einer Auflösung von 24 Bit.

Wikipedia

MP3 ist ein Verfahren zur verlustbehafteten Kompression digital gespeicherter Audiodaten. Bei einer MP3-Datei handelt es sich um eine Audiokodierung, d.h. dass die ursprüngliche Musik-Datei komprimiert und umgewandelt wird.

Diese Kompression wird in einer Kompressionsrate in kbit/s (z.B. 320 kbit/s) angegeben. Je höher der Wert der Kompressionsrate, desto besser ist die Qualität.

Wikipedia

Wohltemperierte Stimmung

Die wohltemperierte Stimmung wird im wesentlichen Johann Sebastian Bach zugeschrieben.

Es gibt aber keinen Beweis für diesen Ursprung.

Standard der wohltemperierten Stimmung ist die Bach-Kellner-Stimmung.

Kellner nähert sich dem Thema aus theologischer Sicht und sagt, der Dreiklang sei Symbol des Trinitätsgedanken.

Die von Bach gemeinte wohltemperierte Stimmung ist nicht mit der gleichstufigen Stimmung identisch.

Wikipedia

Wolfsquinte

Unter einer Wolfsquinte versteht man eine Quinte, die gegenüber der reinen Quinte stark „verstimmt“ ist.

Wolfsquinten in der reinen Stimmung (Liste nicht vollständig – es gibt in jeder der 12 reinen Skalen Wolfsquinten)

1Hz – D/A und Gb/Db und Bb/F

5 Hz – D/A und F#/C#

9 Hz – C/G und G#/D#

11 Hz – G/D und Eb/Ab

17 Hz – Eb/Bb

27 Hz – G/D