Natural Tuning

Kammerton C=128 Hz

Ein Kammerton also, was ist denn das?

Der Kammerton, auch Stimmton und Normalton genannt, ist ein als gemeinsamer Bezugspunkt definierter Ton, auf den die Instrumente einer Musikgruppe gleich hoch eingestimmt werden. Die Tonhöhe des allgemein verwendeten Kammertons A ist nach mehrfachen Festlegungen in der Musikgeschichte heute das eingestrichene A (a′ auch a1).

Im Mainstream hat dieser Ton eine Frequenz von 440 Hertz. Das ist bei Maria Renold anders: da hat dieses eingestrichene A (A4 im Keyboarddeutsch) eine Frequenz von 432 Hz.

Es ist aber nicht ihr Kammerton. Oder doch? Ja, doch, es ist auch ihr Kammerton. Sie hat nämlich zwei: 128 Hertz (C3) und 432 Hertz (A4).

Wie das?

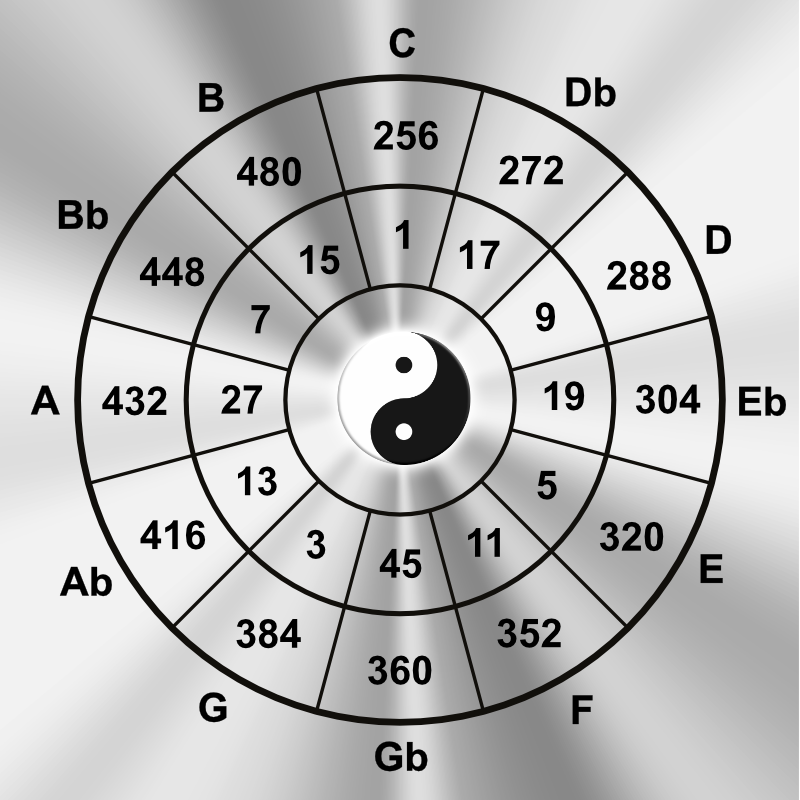

Das geht so: sie hat eine Tonleiter entwickelt, die heißt THE SCALE OF FIFTHS oder auch Maria-Renold-Stimmung.

Und da kommen diese beiden Frequenzen vor.

Ja, das geht so, und es klingt auch gut.

Da ist dann noch die pythagoreische Stimmung, da kommen diese beiden Kammertöne auch vor.

Und es gibt die reine Stimmung mit der Bezugsfrequenz von 15 Hertz.

Also, da sieht man, dass der Begriff Kammerton nicht so einfach nur für eine Frequenz steht.

Wie kam es überhaupt zu diesem Begriff, wie ist die Historie? Lesen Sie hier!

Cosmo Welfare C=128 Hertz

Ich kannte 128 Hertz, bevor ich erfuhr, dass die Frequenz bei Maria Renold und Rudolf Steiner eine Rolle spielte.

Das kam, weil ich die Welt der musikalischen Frequenzen mathematisch und physikalisch von der Basis her berechnet habe.

Das konnten Steiner und Renold nicht.

Sie sind nicht drauf gekommen und sie hatten auch keinen Computer mit Excel-Tabellen. Und es war auch gar nicht das Bestreben von Maria Renold.

Rudolf Steiner, es scheint, er hat gesagt C=256 Hz, was aber frequenzfaktisch das Gleiche ist, denn 256 Hz ist eine Oktave von 128 Hz. Und 128 Hz ist eine Oktave von 1 Hz!

Die Zahl 1 erscheint in allen Kulturen als Ursprung, der die latenten Eigenschaften aller möglichen Seinsebenen im Keim enthält.

So kam das

Also: als ich im Jahre 2000 laienhaft und sporadisch mit meiner Frequenzforschung begann, wusste ich noch nicht, dass diese Frequenz in der Anthroposophie eine grundlegende Rolle spielt. Ich kannte Rudolf Steiner und viele seiner Bücher, ich kannte die biodynamischen Nahrungsmittel von Demeter, ich kannte ein paar Anthroposophen, aber mit Musik habe ich Steiner nie in Verbindung gebracht.

432 Hz wurde mir durch Ioannes Peregrinus nähergebracht.

Seine in reiner Stimmung drehende Drehleier wurde mir zum Leitfaden meines musikalischen Handelns.

Anfangs! Aber alles ist immer in Bewegung und ich fand bald mehr über die Frequenzen heraus. 432 Hz war gar nicht das Maß aller heilenden Musik.

Ich weiß nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin, vielleicht Intuition, vielleicht aber auch hinreichende Mathematikkenntnisse und eine selbst gebastelte Excel-Tabelle. Das war 2013.

Oktavierung

Ich hatte ganz einfach bei 1 Hz begonnen. In der Oktavreihe ist dann eben auch 128 Hz dabei (1-2-4-8-16-32-64-128…). In Verbindung mit der reinen Stimmung und der natürlichen Obertonreihe fand ich ein Stimmungssystem, das ich später Natural Tuning nannte.

Maria Renold

Erst 2018 entdeckte ich das Buch von Maria Renold: „Von Intervallen, Tonleitern, Tönen und dem Kammerton C = 128 Hertz“. Ich habe Maria Renold sofort verstanden und habe ihre Arbeit nachvollziehen können.

Während die Maria Renold Stimmung aber ein Stimmungssystem für das analoge Klavier ist, mit dem dem sich alle 12 Durtonleitern durchschreiten lassen (so ähnlich wie die pythagoreische Stimmung) hat das universelle Frequenzmodell der natürlich reinen Stimmung – Natural Tuning – einen anderen Ansatz.

Hier geht es um die reine Stimmung, die in der Maria Renold Stimmung nicht durchgängig ist.

Es gibt eine Artverwandtschaft, wobei das universelle Frequenzmodell alle Frequenzen einbeziehen kann und als Bezugsfrequenz für eine Tonleiter bereitstellen kann. Das ist bei der Maria Ronald Stimmung nicht möglich und das war auch nicht das Ziel.

Aber die Basisfrequenz ist gleich, es gibt den gleichen Startpunkt, es gibt den Bezug zur Naturton-Obertonreihe.

Natural Tuning

Historisches

Was ist überhaupt ein Kammerton? Es gibt jede Menge Erklärungen im Netz.

Diese hier hat mir am besten gefallen. Den Autor konnte ich leider nicht mehr auftreiben.

Stimmtonhöhe in Alter Musik

Unser heutiger Stimmton von a = 440 Hertz ist eine relativ neue Errungenschaft. Er wurde auf einer Stimmtonkonferenz 1939 festgelegt. Die Rundfunkorchester gingen wegen angeblicher Interferenzen bei der Mittel- und Kurzwellenübertragung in den 50er bis 70er Jahren des 20. Jahrhunderts auf 445 – 446 Hz hoch. Seit den Zeiten von UKW und Digitalradio ist das kein Thema mehr, und die Kulturorchester (und mit Ihnen Opernhäuser, Musikhochschulen, Musikschulen, Konzertsäle, Kirchen usw.) pendelten sich auf 442 – 443 Hz ein.

Vor 1939 war vielerorts a = 435 üblich. Viele Harmonium-Instrumente aus der Zeit künden noch heute davon… Angeblich versuchte Verdi, Aufführungen seiner Opern an Häusern zu verhindern, die höher als 435 einstimmten. Der Stimmton 435 hat sich im 19. Jahrhundert nach und nach etabliert. Doch jetzt mal der Reihe nach:

Hoch-Renaissance:

Bis zum Jahr 1600 ist die Frage der Stimmtonhöhe extrem unübersichtlich, da sie regional sehr unterschiedlich gehandhabt wurde. Man ging sehr pragmatisch und undogmatisch vor: Die Streichinstrumente sah man als sehr flexibel an (die Instrumentalisten mussten halt selber wissen, wo die Saiten-Reiß-Grenze liegt), Posaunen und (Zug-) Trompeter konnten chromatisch transponieren, Zinkenisten und Holzbläser hatten in der Regel mehrere Instrumente in allen möglichen Stimmungen dabei.

Sänger sangen gerne tief, und man hatte in der Notation ein spezielles Schlüsselungssystem (Chiavetten), das eine „eher tiefe“ Lage anzeigte, abweichend von der Normschlüsselung, die eine hohe Stimmung (wenn überhaupt, dann am Orgelstimmton als einer festen Größe orientiert) anzeigte.

Orgeln wurden im Zweifel eher hoch gestimmt, das machte sie etwas billiger (weniger Material) in der Herstellung. Der Unterschied zwischen dem „Cornettenton“ (hoch) und dem damaligen (!!!) Chorton (tief) betrug in der Regel eine kleine oder große Terz, manchmal (insbesondere bei Instrumentenmitwirkung) eine Quarte, laut Praetorius in Italien bis zu einer Quinte.

Die Orgeln waren recht unterschiedlich, zum größten Teil lag das a mindestens einen Halbton höher als unser heutiges, also ab 465 Hz aufwärts.

Frühbarock:

Mit der Generalbasszeit etablierten sich immerhin regional einigermaßen einheitliche Stimmtöne. In Venedig und im deutschen Sprachraum etwa bei ca. a = 465-476 Hz (also gut einem Halbton höher als heute), in Rom und Florenz bei ca. 435, in Neapel noch tiefer. In Frankreich kam es im Laufe des 17. Jahrhunderts zu der Herausbildung eines Stimmtons von 392 Hz (also 1 Ganzton unter unserem heutigen a).

Die Tradition der Transponierung bei Chiavettennotation hielt sich witzigerweise noch eine Zeitlang. So notierte z. B. Heinrich Schütz seine „Musicalischen Exequien“ im Jahr 1636 für den Chor in Chiavetten in a-moll, für das Continuo aber in e-moll. Der Chor musste also nach alter Sitte transponieren.

Hoch-und Spätbarock:

Nach 1700 wurde der Klang französischer Instrumente in Deutschland beliebt (also die „Hautbois“ = Oboe statt der Schalmey, die „Flûte traversière“ = Querflöte statt der Blockflöte und das „Basson“ = Fagott statt dem Dulzian). Die Stimmtonhöhen zwischen Deutschland und Frankreich lagen aber eine kleine Terz auseinander (s.o.). Um die tiefen französischen Instrumente integrieren zu können, schrieb man gelegentlich in mehreren Tonarten gleichzeitig: Manches Werk aus dieser Zeit hat daher Fagottstimmen oder Oboenstimmen in B-Dur, während alle übrigen Instrumente in G-Dur spielten.

Dies war natürlich keine nachhaltige Lösung. Man baute schließlich die französischen Instrumente etwas kleiner nach und verlegte ab ca. 1715 den Stimmton einen Ganzton nach unten, d. h. in Lepzig beispielsweise von 470 Hz (etwas höher als unser b‘ ) nach 421 Hz (etwas höher als unser as‘). Die Saiteninstrumente wurden entsprechend umbesaitet / umgestimmt.

Nicht umrüsten konnte man die Orgeln (zu aufwändig) und Trompeten (Metall war wahnsinnig teuer). So ließ man die Orgeln weiterhin transponieren (alle Weimarer und Leipziger Bachkantaten haben Orgelstimmen, die einen Ganzton tiefer stehen als der Rest) und die Trompeten widmete man um: Aus C-Trompeten wurden D-Trompeten (daher der große Anteil D-Trompetenliteratur im Barock). Man spricht jetzt vom Chorton (der jetzt der hohe ist!) bei den Orgeln und dem Kammerton bei den übrigen Instrumenten.

[Anmerkung: Als im 20. Jahrhundert die Historische Aufführungspraxis aufkam, stimmten die meisten Ensembles aus pragmatischen Gründen nicht den für Bachs Musik richtigen Leipziger Kammerton 421 Hz, sondern die nahegelegenen 415 Hz, die praktischerweise genau einen Halbton unter unserem heutigen Kammerton liegen. Ein Pragmatismus, der sich z. B. aus dem Verschiebemechanismus an Orgeln und Cembali erklärt. Daraus ergab sich die weit verbreitete Assoziation: „Alte Musik = ein Halbton tiefer“.]

Klassik und Romantik:

Wahrscheinlich aufgrund des Einflusses italienischer Musiker nach 1750 v.a. in Wien und München stieg der Kammerton im deutschen Sprachraum auf ca. 430 Hz (Mozart-Zeit), und mit der Höher-Schneller-Weiter-Ästhetik der Industrialisierung im 19. Jahrhundert allmählich auf 435 und darüber hinaus.

Heute üblich ist 440 Hz die Norm.

Aber der Kammerton als solcher ist bei weitem nicht so wichtig, wie man gemeinhin glaubt.

Er ist eigentlich nur eine Hilfe bei der Vereinheitlichung der Stimmung, wenn mehrere Instrumente zusammenspielen.

Wichtiger sind die Intervalle, die auf der Bezugsfrequenz aufbauen.