Nirgends, Geliebte, wird Welt sein, als innen. Unser Leben geht hin mit Verwandlung.

Das musst du wissen, dass dich Gott durchweht von Anbeginn. Das Göttliche. Ich bin dort gewesen, schon als Kind, und komme gehend davon her.

Prag

In Prag um 1900 gab es ein morphogenetisches Feld erster Ordnung.

Eine alchymische Verwandlung ging vor sich in der Stadt Rudolfs II, der in seinem Labor auf dem Hradschin Gold gebar.

Gustav Meyrink spielte mit, Franz Kafka, Rudolf Steiner kam zu Besuch.

In dieser mystischen Umgebung wurde am 4.12.1875 Rainer Maria Rilke geboren.

Rainer Maria Rilke (* 4. Dezember 1875 in Prag, Österreich-Ungarn; † 29. Dezember 1926 im Sanatorium Valmont bei Montreux, Schweiz; eigentlich: René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke)

Zum blauen Stern

Die theosophische Loge „Zum blauen Stern“ wurde 1891 in Prag gegründet und ihr gehörten etwa 10 Personen an. Rainer Maria Rilke war dabei.

Die Gruppe, unter dem Vorsitz von Karel Weinfurter, traf sich regelmäßig in einem Prager Café oder der Wohnung des Schriftstellers Gustav Meyrink. Durch magische Experimente versuchte die Gruppe einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen.

Jüdisches Viertel

Josefov (deutsch Josefsstadt oder auch Josephstadt) ist ein Stadtteil der Prager Altstadt in Tschechien. Vom 13. Jahrhundert bis 1848 befand sich hier die Judenstadt, Židovské Město pražské, das jüdische Viertel von Prag. Mit der Verleihung der Bürgerrechte an die Juden im Jahr 1848 zogen diese häufig hier weg und die Gebäude verfielen.

Prag war die Stadt der Alchimisten.

Rudolf II. (* 18. Juli 1552 in Wien; † 20. Januar 1612 in Prag) war Kaiser des Heiligen Römischen Reichs (1576–1612), König von Böhmen (1575–1611) sowie König von Ungarn (1572–1608) und Erzherzog von Österreich (1576–1608)….

Rudolf II. hatte eine Leidenschaft für Okkultes und besonders für die Alchemie mit einem eigenen Labor auf dem Hradschin, das einen guten Ruf unter Alchemisten hatte.

Prag gehört zu jenen Städten, die mit dem Lebenswerk Rudolf Steiners eng verbunden sind.

Prag war eines der ersten Zentren der anthroposophischen Bewegung überhaupt und kann für sich sogar in Anspruch nehmen, die außerhalb rein deutschsprachiger Gebiete von Rudolf Steiner am häufigsten besuchte Stadt gewesen zu sein.

Prag – Jüdisches Viertel

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen

Rilke suchte das „Göttliche“ nicht in fernen transzendenten Himmeln, sondern hier in der materiellen Welt, in der Magie, in der Natur und in der Aura einfacher Alltagsdinge, die er in einer unnachahmlichen Sprache zu beschreiben wusste. Die Engel, so der Dichter, sind uns zwar vielfach überlegen, aber sie können das „Göttliche“ nicht im Irdischen sehen.

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise jahrtausendelang; und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturmoder ein großer Gesang.

Es wechseln immer drei Generationen. Eine findet Gott, die zweite wölbt den engen Tempel über ihn und die dritte verarmt und holt Stein und Stein aus dem Gottesbau, um damit notdürftig kärgliche Hütten zu bauen. Und dann kommt eine, die Gott wieder suchen muss.

Ihr lippenfrommen Christen Nennt mich den Atheisten Und flieht aus meiner Näh; Weil ich nicht wie ihr alle Betöret in die Falle Des Christentums geh.

1906 veröffentlichte Rilke das Buch der Bilder.

Rilkes Stimme

In weiter Modulation paßte er (Rilke) seine Stimme dem jeweiligen Text an. Fast schreiend und mit männlicher Härte kamen aus den Elegien die Worte der zweiten Elegie: „Jeder Engel ist schrecklich“, anklingend an die Eingangszeilen der ersten: „Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz: Ich verginge von seinem stärkeren Dasein.

Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören.“ Das Schreckliche der Engel, erklärte er, liege darin, daß sie im Gegensatz zum Menschen in einem Sein ohne Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben. Ihm komme es aber entscheidend darauf an, deutlich zu machen, daß der Mensch, der Vergängliche, von seiner ersten Stunde an nicht nur lebe, sondern auch laufend stürbe. Jede Stunde sei zugleich Erfahrung und Abschied. „Wolle die Wandlung“, „sei jedem Abschied voran“ las er mit besonderer Betonung.

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise jahrtausendelang;

und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang.

Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, Niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern.

– Rilkes Grabspruch

Rilke und die Frauen

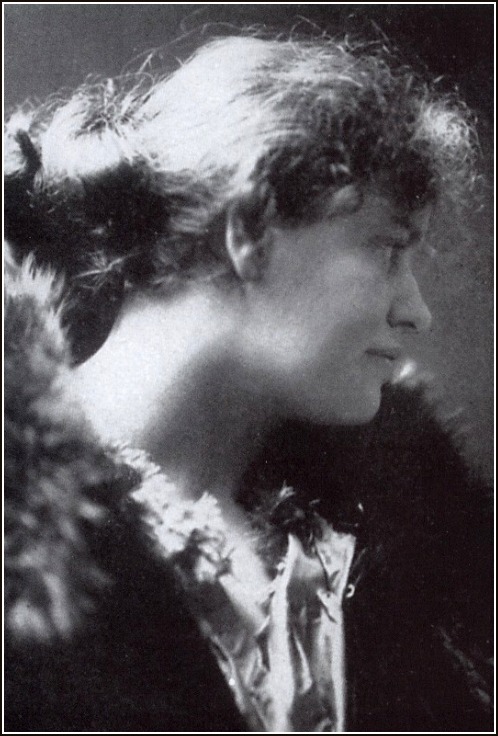

Lou Andreas-Salomé

Lou Andreas-Salomé (geborene Louise von Salomé; gelegentliches Pseudonym Henri Lou; in jungen Jahren auch Ljola von Salomé genannt) (* 12. Februar 1861 in St. Petersburg; † 5. Februar 1937 in Göttingen) war eine weitgereiste Schriftstellerin, Erzählerin, Essayistin und Psychoanalytikerin aus russisch-deutscher Familie………

Als Lou Andreas-Salomé im Frühjahr 1897 von Berlin aus ihre Freundin Frieda von Bülow in München besuchte, wurde ihr Rilke vorgestellt………………..

Es folgten einige gemeinsame Sommermonate in der Marktgemeinde Wolfratshausen im Isartal nahe München. Sie bewohnten drei Kammern in einem Bauernhaus und nannten die Unterkunft „Loufried“. Als Lou Andreas-Salomé zurück nach Berlin ging, folgte Rilke ihr dorthin. Er war 21 Jahre alt. Andreas-Salomé, die er als mütterliche Geliebte überschwänglich verehrte, war 36. Auch sie war heftig verliebt, behielt aber, ihrem Wesen entsprechend, gleichzeitig die Kontrolle über sich und die Situation. Sie veranlasste ihn, an seinem sprachlichen Ausdruck zu arbeiten, den sie als übertrieben pathetisch empfand. Ihrem Vorschlag entsprechend änderte er seinen eigentlichen Vornamen René zu Rainer.

Sie machte ihn mit dem Denken Nietzsches bekannt und lenkte sein Interesse auf ihre Heimat Russland; er lernte Russisch und begann, Turgenjew und Tolstoi im Original zu lesen. Dies alles geschah vorwiegend in der engen Berliner Wohnung des Ehepaares Andreas-Salomé. Rilke hatte sich ganz in der Nähe eingemietet, hielt sich aber meist bei Lou Andreas-Salomé auf, die in der Küche ihren Wohn- und Arbeitsraum hatte, während ihr Mann im Wohnzimmer arbeitete. Andreas-Salomé stellte bald fest, dass die innere Abhängigkeit des jungen, psychisch labilen Dichters ihr gegenüber ständig zunahm – eine unerwünschte Entwicklung. So drängte sie ihn im Frühjahr 1898 zu einer Italienreise, auf der sie ihn nicht begleitete.

In den Jahren 1899 und 1900 unternahmen sie dann gemeinsam zwei Reisen nach Russland, die erste, kürzere (25. April bis 18. Juni 1899) noch in Begleitung von Andreas. Die zweite Reise dauerte vom 7. Mai bis zum 24. August 1900 und gilt als Wendepunkt in der Beziehung zwischen Andreas-Salomé und Rilke (eine dritte Reise wurde für 1901 geplant, kam aber nicht zustande). Die Pfingstwoche verbrachten beide in Kiew. Die starken Eindrücke und Empfindungen dieser Zeit sollen ihren Niederschlag in seinem berühmten Stundenbuch gefunden haben (geschrieben von 1899 bis 1903). Sie gaben ihm aber auch Anlass zu Weinkrämpfen, zu „Angstverfassungen und körperlichen Anfällen“, wie Andreas-Salomé sich in ihrem Lebensrückblick erinnerte. Sie war erschrocken und besorgt, vermutete als Hintergrund eine ernsthafte psychische Erkrankung. Während eines Abstechers im August 1900 zum Urlaubsort ihrer Familie in Finnland beschloss sie, sich von Rilke zu trennen. ………….

Die leidenschaftliche Beziehung ging über in eine enge Freundschaft, die bis zu Rilkes Tod im Jahre 1926 anhielt. 1937 erinnerte Sigmund Freud in seinem Nachruf auf Lou Andreas-Salomé daran, „dass sie dem großen, im Leben ziemlich hilflosen Dichter Rainer Maria Rilke zugleich Muse und sorgsame Mutter gewesen war“.

Clara Westhoff

Clara Rilke, geb. Clara Henriette Sophie Westhoff (* 21. November 1878 in Bremen; † 9. März 1954 in Fischerhude) war eine deutsche Bildhauerin und Malerin.

Als Rilke im Frühjahr in Florenz ist, lernt er dort den Künstler Heinrich Vogeler kennen, der in Worpswede bei Bremen mit Fritz Mackensen eine Künstlerkolonie gegründet hat und befreundet sich mit ihm. Vogeler läd Rilke ein, das Weihnachtsfest mit ihm zu verbringen und Rilke bekommt dort, im sogenannten „Barkenhoff“ Kontakt zu der Bildhauerin Clara Westhoff und der Malerin Paula Becker, die eng miteinander befreundet sind.

Am 28. April 1901 heiratete sie Rainer Maria Rilke, und sie zogen in ein Nachbardorf Worpswedes, nach Westerwede. Dort hatte Rilke ein Haus gekauft, für dessen Innenausstattung sein Freund Heinrich Vogeler gesorgt hatte. Im Dezember 1901 kam die gemeinsame Tochter Ruth auf die Welt.

Im Sommer 1902 gab Rilke die gemeinsame Wohnung auf und zog nach Paris, um dort eine Monografie über Auguste Rodin zu verfassen. Westhoff folgte ihm kurze Zeit später und brachte die Tochter zu den Großeltern. Den Winter 1903 verbrachten sie in Rom in der Villa Strohl-Fern. Rilke wohnte im „Studio al Ponte“, das ihm der Maler Otto Sohn-Rethel, ein Freund der Maler der Künstlerkolonie Worpswede, überlassen hatte.

Clara Westhoff bewohnte auf dem Gelände ein eigenes Studio in Sichtweite.

Sie brach den dortigen Aufenthalt ab, um zurück zu ihrer Tochter zu reisen. Die Ehe war jedoch zerbrochen, da Rilke offenbar nicht für ein bürgerliches Familienleben geschaffen war. Eine freundschaftliche Beziehung zwischen Rilke und Clara Westhoff blieb bestehen.

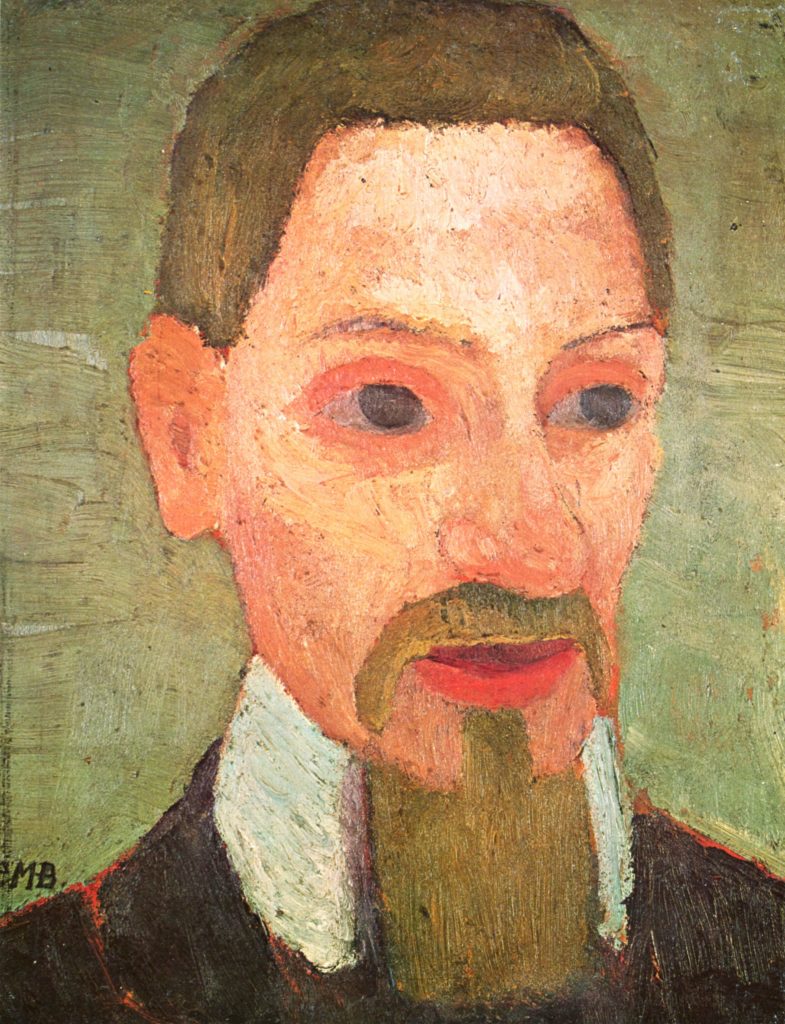

Porträt des Rainer Maria Rilke von Paula Modersohn-Becker

Marie von Thurn und Taxis

1909 lernte sie über de Noailles und Kassner den Dichter Rainer Maria Rilke kennen und beherbergte ihn 1910 auf ihrem Schloss im böhmischen Lautschin. Mit dem verunsicherten Dichter unternahm sie Bildungsreisen nach Weimar. Er widmete der strengen, aber freigiebigen Gönnerin seine Duineser Elegien, die er begann, während er 1911 bis 1912 auf ihrem Schloss Duino an der Adriaküste weilte.

Die Prinzessin des Adelsgeschlechts der Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst wurde 1855 in Venedig geboren. Sie war eines von fünf Kindern von Egon Karl Franz zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (4. Juli 1819 – 11. Januar 1865) und Therese Maria Beatrix Gräfin von Thurn-Hofer und Valsassina (12. Juni 1817 – 4. November 1893). Sie genoss eine anspruchsvolle kulturelle Ausbildung und sprach sechs Sprachen fließend. Sie heiratete 1876 Prinz Alexander von Thurn und Taxis aus der böhmischen Linie des Hauses Thurn und Taxis, mit dem sie drei Kinder hatte: Erich, Eugen und Alexander, genannt Pascha.

Sie sammelte Kunstwerke, pflegte Bekanntschaften zu Künstlern und unterhielt einen exklusiven Salon in Paris. So war sie bekannt mit dem Museumsfachmann Wilhelm von Bode, der Schauspielerin Eleonora Duse, dem Balletttänzer Vaslav Nijinsky, die Dichterin Anna de Noailles, dem Philosophen Rudolf Kassner, dem Historiker Horatio Brown.

1909 lernte sie über de Noailles und Kassner den Dichter Rainer Maria Rilke kennen und beherbergte ihn 1910 auf ihrem Schloss im böhmischen Lautschin.

Mit dem verunsicherten Dichter unternahm sie Bildungsreisen nach Weimar. Er widmete der strengen, aber freigiebigen Gönnerin seine Duineser Elegien, die er begann, während er 1911 bis 1912 auf ihrem Schloss Duino an der Adriaküste weilte.

Nach dem Tod des Dichters veröffentlichte sie ihre Erinnerungen an die Freundschaft, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Sie starb 1934 auf ihrem Schloss Lautschin.

Rilke 1878

Offener Brief von Rilke an Rudolf Steiner

Noch ein Wort über den Wert des Monologes

Sehr verehrter Herr Doktor,

Ihre Bemerkungen zu »Der Wert des Monologes« sind treffend. Sie beschäftigen mich. Gewahren Sie mir noch ein paar Worte eng zur Sache:

Es scheint in der Tat, als ob ich dem »Worte« arg unrecht getan hätte. Man darf nicht vergessen ich habe nicht an jene einsamen Worte gedacht, in welche gehüllt, große Vergangenheiten unter uns leben wie Zeitgenossen. Das Wort des Verkehrs, das kleine, tägliche, bewegliche, habe ich beobachtet, das im Leben wirkt oder doch zu wirken scheint und also auch auf der Bühne die Entwickelung der Ereignisse hemmt und fördert. An dieses Wort denke ich, wenn ich behaupte, die Seele hätte nicht Raum in ihm. Ja es scheint mir geradezu, als wären Worte solcher Art vor den Menschen wie Mauern; und ein falsches, verlorenes Geschlecht verkümmerte langsam in ihrem schweren Schatten.

Denken Sie an das Kind, welches sich eines Vergehens schuldig weiß; wird es schweigen? Ungefragt wird es viele, viele hohe Worte vor seine kleine, bange, frierende Seele stellen, um ihre Schande zu verdecken. Und das endliche Geständnis ist: ein Tränenstrom. Beobachten Sie zwei Menschen, die sich, jeder tief in Gedanken, auf einem einsamen Spaziergange begegnen. Wie sie rasch mit bereiten Worten ihre nackte Seele, die noch eine Weile in ihren Augen zögert, verdecken und schützen. Gedenken Sie der Liebenden, die sich in den Tagen des Findens mit Worten voneinanderdrängen, ehe sie sich erkennen im ersten Schweigsamsein.

Frage jeder sich selbst, ob auf den Höhepunkten seines Lebens Worte stehen? Ist es mit den Worten nicht vielmehr wie mit der Vegetation, die hinter der großen Pracht des Tals immer ernster, schlichter und feierlicher wird, je höher man steigt, bis das zaghafte Zwergholz zurückbleibt, das die reinen festlichen Firnen nicht zu betreten wagt? –

Jedes Wort ist eine Frage, und das, welches sich als Antwort fühlt, erst recht. Und in diesem Sinn ist Ihre Bemerkung richtig, daß die Worte, unvermögend Offenbarungen zu geben, vieles ahnen lassen. Es steht also bei jedem, ein Wort weit oder eng, reich oder armselig zu fühlen; und das ist gut: »Du gleichst dem Geist, den du begreifst«.

Aber ist damit von der Bühne her, einer vielsinnigen Menge gegenüber etwas, oder sagen wir gleich – das, worauf es ankommt, nämlich die einheitliche Wirkung erreicht? – Und dann mit dem »Ahnen« überhaupt: war das nicht eine arme und verlassene Welt, welche Gott ahnte hinter den Dingen? War das nicht ein müßiger Gott, ein Gott mit den Händen im Schooß, der so genügsam war, sich ahnen zu lassen? Heißt es nicht vielmehr ihn finden, ihn erkennen, ihn tief in sich selbst schaffend, wie mitten in der Werkstatt überraschen, um ihn zu besitzen?

So glaube ich auch, daß wir uns nicht begnügen dürfen, das hinter den Worten zu ahnen. Es muß uns irgendwann sich offenbaren. Und in der Tat: Wer erinnert sich nicht der Augenblicke, da ihm die ganz armen, abgenützten Worte von geliebten Lippen wie nieberührt und zum erstenmal und strahlend vor Jugend entgegenkamen? Jemand sagt: »Das Licht«; und es ist, als ob er sagte: »zehntausend Sonnen«; er sagt: »der Tag« und du hörst: »die Ewigkeit«. Und du weißt auf einmal: Seine Seele hat gesprochen; nicht aus ihm, nicht durch das eine kleine Wort, welches du morgen schon vergessen hast, durch das Licht, durch den Klang vielleicht, durch die Landschaft. Denn wenn eine Seele spricht, ist sie in allem. Sie weckt alle Dinge auf, giebt ihnen Stimmen; und was sie gesteht, ist immer ein ganzes Lied.

Damit hab ich auch verraten, was ich im letzten Aufsatz als Frage und unvollendet verließ. Den Raum über und neben den Worten auf der Bühne will ich für die Dinge im weitesten Sinn. Die Bühne hat mir, um »realistisch« zu sein, nicht eine (die vierte) Wand zu wenig, sondern eher drei Wände zu viel. Raum will ich für das alles, was mit teilnimmt an unseren Tagen und was, von Kindheit auf, an uns rührt und uns bestimmt.

Es hat ebensoviel Anteil an uns als die Worte. Als ob im Personenverzeichnis stünde: ein Schrank, ein Glas, ein Klang und das viele Feinere und Leisere auch. Im Leben hat alles denselben Wert, und ein Ding ist nicht schlechter als ein Wort oder ein Duft oder ein Traum. Diese Gerechtigkeit muß auch auf der Bühne nach und nach Gesetz werden.

Mag sein, daß das Leben eine Weile lang in den Worten treibt wie der Fluß im Bett; wo es frei und mächtig wird, breitet es sich aus über alles; und keiner kann seine Ufer schauen.

Ich stelle Ihnen, verehrter Herr Doktor, anheim, ob Sie etwas von diesen Erörterungen für Ihr gesch. Blatt verwenden. Jedenfalls danke ich Ihnen für die Anregung, die mir Ihre Notiz vermittelte, und halte mich für verpflichtet, Ihnen die Frucht derselben hiermit zu überreichen.

In besonderer Wertschätzung

Ihr ganz ergebener Rainer Maria Rilke

Rilke – Meyrink – Steiner

Die eigentliche Voraussetzung für die Entstehung der anthroposophischen Bewegung und des Wirkens Rudolf Steiners in Prag war mit der Gründung der Theosophischen Gesellschaft geschaffen.

Link zu einer pdf-Datei

Rudolf Steiner in Prag

Zur Geschichte der tschechischen anthroposophischen Bewegung von Zdenek Varia

Die Theosophie war im Jahre 1891 nach Prag gelangt, und zwar durch den Baron Leonardi von Sträz, einem Mitglied der Wiener Loge, und durch seinen Freund, den Prager Bankier Gustav Meyer, der als Schriftsteller unter dem Namen Gustav Meyrink bekannt geworden ist – der berühmte Verfasser des «Golem», des «Grünen Gesichts» und anderer okkulter Romane und Novellen.

In Anwesenheit von drei Wiener Theosophen war im Jahre 1891 die erste Prager Loge unter dem Namen «Zum blauen Stern» feierlich gegründet worden. Sie zählte zunächst zehn Mitglieder, darunter drei Tschechen. Die führende Person war Gustav Meyrink, in dessen Wohnung in der Ferdinandstraße 10 (heute Närodni trida) die Logenzusammenkünfte stattfanden.

Andere bedeutende Mitglieder waren die tschechischen Dichter Julius Zeyer und Emanuel Lesehrad. Letzterer hat unter anderem einen merkwürdigen «Versuch um die Geschichte der Bruderschaft des Rosenkreuzes in Böhmen in Beziehung zur Unitas der Böhmischen Brüder» (Prag 1921, auf tschechisch) verfaßt.

Weitere Mitglieder waren der Graf Jan Harrach, der Maler Gustav Miksch und der bekannte Okkultist Karel Weinfurter. Um die Entfaltung der theosophischen Bewegung in Prag hat sich besonders der Sekretär der Gesellschaft, Alois Koch, verdient gemacht, der auch die erste tschechische theosophische Zeitschrift «Theosofickä Revue» ins Leben gerufen hat.